Vous vous sentez dépassé par la complexité des documents de votre projet de construction ? Le plan d’exécution n’est pas un simple dessin technique, mais le contrat visuel et juridique qui dicte chaque action sur le chantier. Le considérer comme le langage universel entre tous les intervenants et l’arbitre en cas de litige est la clé pour transformer une vision en une construction de qualité, sans surprise ni dépassement de coûts.

Recevoir le jeu de plans final pour son projet de construction est un moment charnière, souvent teinté d’un mélange d’excitation et d’appréhension. Face à ces feuilles couvertes de lignes, de symboles et de cotes, le futur propriétaire ou l’auto-constructeur peut rapidement se sentir submergé. La tendance est de survoler ces documents, en faisant confiance aux professionnels et aux entrepreneurs. On se concentre sur l’esthétique, la disposition des pièces, pensant que les détails techniques suivront naturellement. C’est une erreur fondamentale.

Cette approche néglige la véritable nature des plans d’exécution. Loin d’être une simple formalité administrative ou un guide grossier, ce document est le véritable code source de votre bâtiment. Il ne se contente pas de montrer une image du résultat final ; il impose une méthode, des matériaux précis et des normes de qualité. Ignorer sa portée, c’est comme signer un contrat sans en lire les clauses : on s’expose à des malentendus, des non-conformités et des litiges coûteux. La véritable clé d’un chantier réussi ne réside pas seulement dans le choix d’un bon entrepreneur, mais dans la maîtrise et le respect d’un plan d’exécution rigoureux, qui devient le langage commun et la seule source de vérité pour tous.

Cet article a pour mission de démystifier le plan d’exécution. Nous allons vous donner les clés pour le comprendre, le vérifier et l’utiliser comme l’outil de contrôle et de protection le plus puissant à votre disposition. Vous apprendrez à le voir non plus comme un obstacle technique, mais comme votre meilleur allié pour garantir que la construction soit le reflet exact de vos attentes, de votre budget et des règles de l’art.

Pour naviguer efficacement à travers les différentes facettes de ce document essentiel, nous aborderons chaque aspect de manière structurée. Ce guide vous accompagnera des concepts de base jusqu’aux implications juridiques et normatives, vous armant des connaissances nécessaires pour piloter votre projet avec assurance.

Sommaire : Comprendre le rôle central des plans d’exécution sur un chantier

- De l’esquisse au plan d’exécution : les différents niveaux de plans et leur rôle à chaque étape

- Comment lire un plan de construction quand on n’est pas du métier : le guide du débutant

- Le plan d’exécution : votre meilleure arme juridique en cas de conflit avec un entrepreneur

- Au-delà des murs : l’importance des plans techniques pour la plomberie, l’électricité et la structure

- « Indice B » vs « Indice C » : le drame des chantiers qui travaillent avec des plans périmés

- Architecte, ingénieur, technologue : le guide pour ne plus jamais confondre qui fait quoi sur votre chantier

- Les règles de l’art : comment vérifier que votre entrepreneur respecte les normes de construction en vigueur

- Le Code du Bâtiment du Québec : le comprendre et l’utiliser comme un allié pour votre projet

De l’esquisse au plan d’exécution : les différents niveaux de plans et leur rôle à chaque étape

Un projet de construction ne naît pas d’un seul jeu de plans. Il évolue à travers plusieurs phases de maturation, chaque étape affinant la vision et ajoutant des niveaux de détails cruciaux. Comprendre cette progression est essentiel pour saisir pourquoi le plan d’exécution est l’aboutissement non-négociable de tout le processus. Tout commence par l’esquisse, une représentation conceptuelle qui définit les grands volumes, l’agencement général et l’esthétique. Vient ensuite l’avant-projet, qui solidifie ces idées avec des dimensions plus précises et des choix de matériaux préliminaires.

La troisième étape est la production des plans pour permis. Leur objectif est purement réglementaire : démontrer à la municipalité que le projet respecte les normes d’urbanisme, les marges de recul et les exigences de base du Code du Bâtiment. Ces plans sont suffisants pour obtenir une autorisation, mais ils sont totalement inadéquats pour construire. Ils ne contiennent pas le niveau de détail requis pour l’exécution : type de fondation précis, composition des murs, détails de raccordement, etc.

C’est là qu’intervient le plan d’exécution. Ce document est la transcription technique finale de toutes les décisions. Il détaille exhaustivement comment chaque élément doit être construit, assemblé et fini. C’est un ordre de fabrication. Vouloir modifier le projet à ce stade a des conséquences financières majeures. En effet, les changements effectués après le plan d’exécution peuvent coûter jusqu’à 20% de plus que ceux réalisés à l’étape de l’esquisse. Un simple déplacement de fenêtre, anodin en phase de conception, peut impliquer des modifications structurales, électriques et de finition onéreuses une fois le chantier lancé.

Comment lire un plan de construction quand on n’est pas du métier : le guide du débutant

Face à un plan d’exécution, le néophyte peut se sentir comme devant une partition de musique sans connaître le solfège. Pourtant, avec quelques clés de lecture, il est possible de comprendre l’essentiel et de devenir un interlocuteur averti. La première chose à maîtriser est l’échelle : elle est généralement indiquée dans le cartouche (le bloc d’information du plan) et permet de convertir les mesures du papier en dimensions réelles. Une échelle de 1/4″ = 1′-0″ (ou 1:50 en métrique) est courante pour les plans d’ensemble.

Ensuite, il faut se familiariser avec les symboles. Des icônes normalisées représentent les portes (avec leur sens d’ouverture), les fenêtres, les appareils sanitaires, les prises électriques ou encore les luminaires. Une légende des symboles est souvent incluse dans le jeu de plans. Au-delà des symboles, les lignes ont aussi une signification : les lignes épaisses représentent généralement les murs porteurs, tandis que les lignes fines indiquent les cloisons non porteuses, et les pointillés montrent des éléments situés au-dessus ou en dessous du niveau de la coupe (comme des poutres au plafond ou des fondations).

Pour faciliter la compréhension des volumes, il ne faut pas hésiter à demander un support visuel complémentaire. Comme le souligne un expert en modélisation, l’utilisation de modèles 3D simplifie grandement la visualisation des espaces pour les non-professionnels. Ces modèles permettent de « visiter » virtuellement la maison et de valider des aspects difficiles à percevoir en 2D, comme les hauteurs de plafond ou l’impact d’un escalier.

S’approprier son plan est un exercice de validation active. Il ne s’agit pas seulement de comprendre, mais de vérifier la cohérence entre le plan et ses propres besoins. En posant des questions et en effectuant des vérifications de base, on peut déceler des oublis ou des incohérences avant qu’ils ne deviennent des problèmes coûteux sur le chantier.

Votre feuille de route pour la validation des plans

- Sens d’ouverture : Vérifier que le débattement des portes et fenêtres ne crée pas de conflit avec le mobilier ou la circulation.

- Hauteurs et positions : Confirmer la hauteur des interrupteurs et des prises électriques, en imaginant l’emplacement de vos meubles, lampes et appareils.

- Symboles techniques : Repérer et comprendre les symboles clés comme l’échangeur d’air, le drain français et les éléments de fondation.

- Dimensions et volumes : Comparer les dimensions des pièces avec celles de votre logement actuel pour mieux apprécier les volumes.

- Cohérence globale : S’assurer que les éléments sont logiques (ex: une prise est prévue près de l’endroit où la télévision sera installée).

Le plan d’exécution : votre meilleure arme juridique en cas de conflit avec un entrepreneur

Dans l’univers de la construction, les ententes verbales et les poignées de main sont des sources fréquentes de litiges. Le plan d’exécution, une fois approuvé et signé avec la mention « Bon pour Exécution », transcende les discussions informelles. Il devient une pièce maîtresse de votre contrat avec l’entrepreneur, définissant de manière précise et incontestable la portée des travaux. C’est votre « contrat technique » qui établit une référence objective.

En cas de désaccord, ce document devient votre arbitre silencieux. Si un entrepreneur installe un modèle de fenêtre différent de celui spécifié ou utilise un isolant de moindre qualité, le plan d’exécution constitue la preuve irréfutable de la non-conformité. Un avocat spécialisé en droit de la construction au Québec le confirme : le plan d’exécution a préséance contractuelle sur les ententes verbales, assurant une protection juridique forte en cas de litige. La simple phrase « Exécuter tel que montré sur les plans et devis » dans un contrat lie l’entrepreneur à chaque ligne et chaque détail du document.

Le plan d’exécution a préséance contractuelle sur les ententes verbales, assurant une protection juridique forte en cas de litige.

– Avocat spécialisé en droit de la construction au Québec, Entrevue juridique 2024

Cette protection n’est efficace que si elle est utilisée correctement. En cas de doute sur la conformité d’un ouvrage, la première étape est de documenter l’écart : prenez des photos claires, notez la date et comparez précisément l’installation avec la spécification du plan. Ensuite, communiquez formellement avec l’entrepreneur par écrit, en vous référant à la page et au détail précis du plan concerné. Cette rigueur dans la documentation est cruciale. Des cas concrets montrent régulièrement que des propriétaires obtiennent gain de cause en justice ou en médiation simplement en démontrant, plan à l’appui, la différence entre ce qui a été promis techniquement et ce qui a été livré.

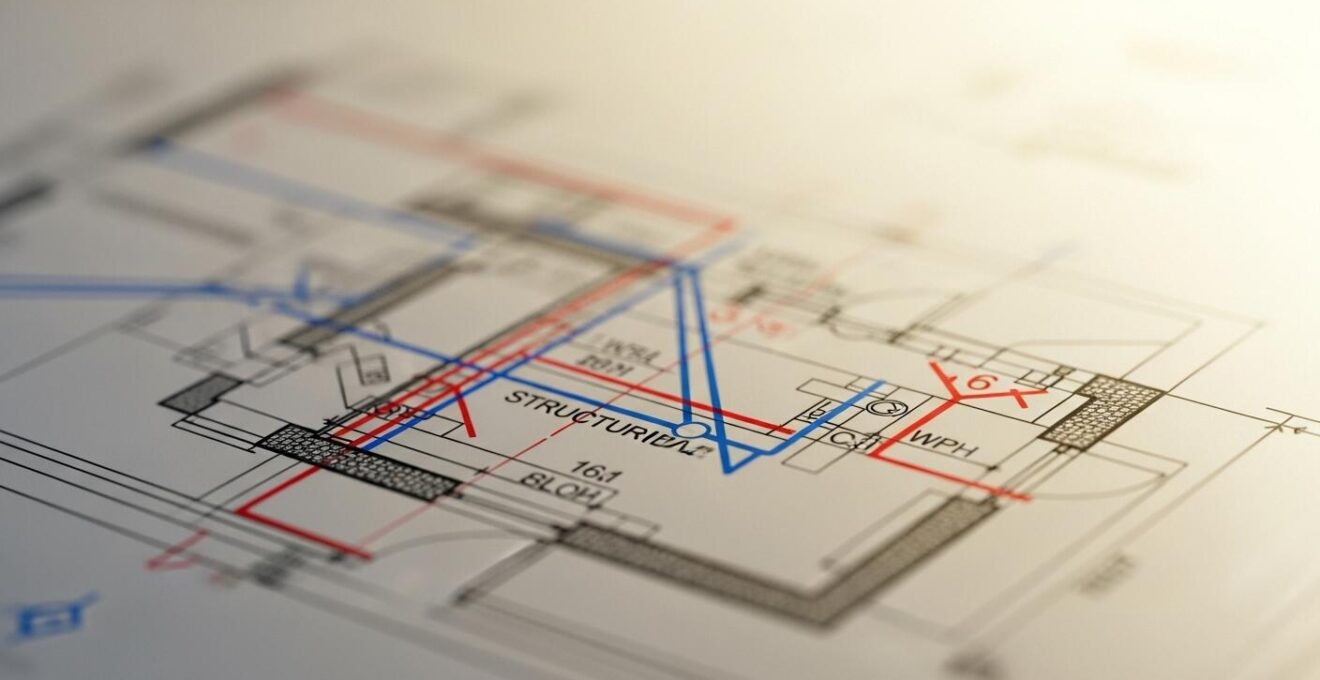

Au-delà des murs : l’importance des plans techniques pour la plomberie, l’électricité et la structure

Un bâtiment est bien plus qu’un assemblage de murs et de planchers. C’est un organisme complexe où plusieurs réseaux vitaux (structure, ventilation, plomberie, électricité) doivent cohabiter dans un espace restreint. Les plans d’exécution ne se limitent pas à l’architecture ; ils incluent des volets techniques spécialisés, souvent préparés par des ingénieurs, qui sont essentiels pour éviter le chaos sur le chantier.

Le rôle principal de cette coordination sur plans est d’anticiper et de résoudre les conflits avant qu’ils ne surviennent. Sans une planification intégrée, il est fréquent de voir une conduite de ventilation massive prévue à l’endroit exact où une poutre maîtresse doit être installée, ou une colonne de plomberie entrer en conflit avec le passage des fils électriques. Résoudre ces problèmes sur le terrain implique souvent de démolir des ouvrages déjà réalisés, entraînant des retards et des surcoûts importants. Comme le souligne un ingénieur en structure, « la détection de conflits en amont évite des surcoûts majeurs ».

Ces plans techniques sont la feuille de route de chaque corps de métier. Le plan de structure indique à l’entrepreneur la taille et la position de chaque poutre et colonne. Le plan de plomberie montre le tracé exact des tuyaux d’alimentation et de renvoi. Le plan électrique détaille le câblage, le positionnement du panneau et de chaque sortie. Un projet de construction moderne a réussi à éviter une démolition coûteuse grâce à ses plans intégrés, qui ont révélé qu’une conduite de ventilation majeure passait directement à travers une poutre principale, permettant de corriger le design avant le début des travaux.

La qualité de ces plans techniques est également un gage de pérennité et de facilité de maintenance. Un plan bien conçu ne se contente pas de faire fonctionner les systèmes ; il s’assure que les composantes clés (comme les vannes d’arrêt ou les boîtes de jonction) restent accessibles pour de futures interventions, évitant ainsi de devoir ouvrir un mur pour une simple réparation. C’est la marque d’une conception rigoureuse qui pense au cycle de vie complet du bâtiment.

« Indice B » vs « Indice C » : le drame des chantiers qui travaillent avec des plans périmés

Un projet de construction est un processus vivant où des ajustements sont parfois inévitables. Une contrainte de terrain, un changement de matériau ou une demande du client peut entraîner une modification des plans. Chaque fois qu’un plan est modifié, il est réémis avec un nouvel indice de révision (généralement une lettre : A, B, C…). Travailler avec la dernière version des plans est une règle d’or absolue, et la négliger mène presque toujours à des erreurs coûteuses.

Le scénario classique du « drame des indices » est le suivant : l’architecte modifie l’emplacement d’une fenêtre (passage à l’indice B), mais le charpentier, qui n’a pas reçu la mise à jour, construit le mur selon le plan initial (indice A). Lorsque le fournisseur de fenêtres arrive avec le produit conforme à l’indice B, celle-ci ne rentre pas. Le mur doit être démoli et reconstruit. Cet « effet papillon » illustre comment une modification mineure non communiquée peut avoir des répercussions en cascade, affectant plusieurs corps de métier et générant des coûts et des tensions inutiles.

Pour éviter cela, une discipline de fer est requise. La gestion des plans repose sur quelques bonnes pratiques :

- Identifier le « nuage de révision » : Sur un plan révisé, la zone modifiée est toujours encadrée par une forme de nuage, pointant vers l’indice de révision correspondant.

- Consulter le tableau des indices : Chaque plan comporte un cartouche où chaque indice est daté et décrit brièvement. C’est l’historique des changements.

- Travailler uniquement avec les plans « Bon pour Exécution » : Seuls les plans portant ce sceau et le dernier indice de révision doivent se trouver sur le chantier. Toutes les anciennes versions doivent être détruites ou clairement identifiées comme « périmées ».

La responsabilité de la diffusion de la bonne information est partagée. Le professionnel (architecte, ingénieur) doit s’assurer de transmettre la dernière version à tous les intervenants. L’entrepreneur a le devoir de vérifier qu’il travaille avec le bon indice et de distribuer ces plans à ses sous-traitants. En tant que client, vous avez également un rôle à jouer en demandant systématiquement quel est l’indice en cours avant de valider une étape.

Architecte, ingénieur, technologue : le guide pour ne plus jamais confondre qui fait quoi sur votre chantier

La création des plans d’exécution est un travail d’équipe, mais chaque professionnel y joue un rôle distinct et réglementé. Confondre leurs responsabilités peut mener à des malentendus ou à des mandats incomplets. Au Québec, trois acteurs principaux interviennent dans la conception des plans : l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel.

Le technologue professionnel est souvent le concepteur des projets résidentiels de plus petite envergure. Il dessine les plans d’architecture (disposition, dimensions, esthétique) en s’assurant de respecter les normes de base. Son champ de pratique est cependant limité par la loi ; il ne peut pas concevoir des structures complexes ou certains types de bâtiments.

L’architecte, lui, a un champ de pratique plus large. En plus de la conception esthétique et fonctionnelle, il est responsable de la conformité globale du projet au Code du Bâtiment et aux règlements d’urbanisme. Il est le chef d’orchestre qui assure la cohérence de l’ensemble du projet, y compris la coordination avec les autres professionnels. Pour de nombreux types de bâtiments, la loi exige que les plans soient préparés et scellés par un architecte.

L’ingénieur intervient sur les aspects techniques et structurels. C’est lui qui calcule et conçoit les fondations, la charpente (poutres, colonnes), et les systèmes mécaniques (ventilation, plomberie) et électriques complexes. Son rôle est de garantir la solidité, la sécurité et la performance technique du bâtiment. Pour toute construction impliquant des éléments structuraux non conventionnels ou dépassant une certaine complexité, le sceau d’un ingénieur est obligatoire sur les plans techniques correspondants. Le sceau d’un professionnel, qu’il soit architecte ou ingénieur, est plus qu’une simple signature : c’est une attestation de conformité légale et une prise de responsabilité professionnelle.

Pour choisir le bon professionnel, un arbre de décision simple peut vous guider :

- Projet simple (ex: maison unifamiliale standard) : Un technologue peut suffire pour les plans de base.

- Projet avec défis structuraux (ex: grandes portées, sous-sol complexe) : L’intervention d’un ingénieur est indispensable.

- Projet architectural (design sur mesure, intégration au site) ou bâtiment réglementé : L’architecte est le professionnel désigné.

- Validation réglementaire : L’architecte ou l’ingénieur scellera les plans selon les exigences spécifiques du projet.

Les règles de l’art : comment vérifier que votre entrepreneur respecte les normes de construction en vigueur

Avoir des plans conformes est une chose ; s’assurer que l’exécution sur le chantier l’est également en est une autre. Le plan d’exécution est votre principal outil pour vérifier que l’entrepreneur ne se contente pas de construire, mais qu’il construit « dans les règles de l’art ». Cette expression désigne un ensemble de savoir-faire et de bonnes pratiques reconnues qui visent à garantir la qualité, la durabilité et la sécurité d’un ouvrage.

Les règles de l’art vont souvent au-delà des exigences minimales du Code du Bâtiment. Elles sont dictées par les guides d’installation des fabricants de matériaux, les normes professionnelles et l’expérience. Par exemple, le Code peut exiger une épaisseur minimale d’isolant, mais les règles de l’art dicteront comment poser le pare-vapeur sans le perforer pour garantir une étanchéité parfaite. Un expert en assurance qualité le résume bien : le respect des règles de l’art dépasse souvent le Code en assurant la pérennité et la garantie des ouvrages.

Comment vérifier ce respect en tant que client ? Vos plans d’exécution contiennent des indices précieux. Ils comportent souvent des notes générales et des détails techniques qui spécifient les méthodes d’installation ou renvoient à des normes précises (ex: « Installer la membrane d’étanchéité selon les recommandations du fabricant »). Lors de vos visites de chantier, comparez ce que vous voyez avec ces prescriptions. Si un produit est installé, n’hésitez pas à consulter sa fiche technique en ligne et à vérifier si les étapes (préparation de la surface, température d’application, etc.) sont respectées. L’isolation des fondations ou les détails d’étanchéité autour d’une fenêtre sont des points critiques où un non-respect des règles de l’art peut avoir des conséquences graves à long terme.

À retenir

- Le plan d’exécution est un contrat technique et juridique qui prime sur les ententes verbales.

- Chaque étape, de l’esquisse au plan final, ajoute un niveau de détail essentiel ; les modifications tardives sont très coûteuses.

- La gestion rigoureuse des indices de révision est non-négociable pour éviter les erreurs de construction.

Le Code du Bâtiment du Québec : le comprendre et l’utiliser comme un allié pour votre projet

Le Code du Bâtiment du Québec (chapitre Bâtiment du Code de construction) est le fondement réglementaire de tout projet. Il ne s’agit pas d’un guide de bonnes pratiques, mais d’un règlement qui établit les exigences minimales à respecter pour assurer la sécurité, la santé et l’accessibilité des occupants. Personne ne peut construire en deçà de ces normes. Les inspecteurs municipaux utilisent ce code comme unique référence pour approuver les différentes étapes d’un chantier.

Il est crucial de comprendre la nuance soulignée par la Régie du bâtiment du Québec : le Code établit un standard minimum. Un bon plan d’exécution, lui, vise souvent plus haut, en intégrant des objectifs de durabilité, de confort et d’efficacité énergétique supérieurs. Par exemple, le Code impose une valeur isolante minimale pour les murs, mais votre plan peut spécifier une isolation supérieure pour réduire vos factures de chauffage. Le plan traduit donc les exigences du Code en solutions constructives concrètes et peut, et devrait, les améliorer.

Un plan d’exécution bien préparé est le meilleur allié de la conformité. Il doit inclure tous les détails nécessaires pour que l’inspecteur puisse faire son travail efficacement : coupes de mur détaillant chaque couche, plans de ventilation montrant le respect des débits d’air, et détails des garde-corps indiquant la hauteur et l’espacement réglementaires des barreaux. Une documentation claire et complète sur les plans facilite l’obtention des permis et des approbations, évitant ainsi des retards. On estime que près de 15% des chantiers sont temporairement arrêtés pour des non-conformités qui auraient pu être évitées par une meilleure planification en amont.

Questions fréquentes sur Les plans d’exécution : pourquoi ce document est le véritable chef d’orchestre de votre chantier

Quels sont les symboles les plus fréquents dans un plan de construction ?

Les symboles les plus courants représentent les éléments architecturaux et techniques. Vous trouverez des icônes pour les portes (indiquant le sens d’ouverture), les fenêtres (fixes, coulissantes, etc.), les prises électriques, les interrupteurs, les luminaires, ainsi que des symboles pour les appareils de plomberie (toilette, douche, lavabo), les dispositifs de ventilation (échangeur d’air) et les éléments structuraux comme les fondations et les colonnes.

Comment interpréter l’échelle d’un plan ?

L’échelle, indiquée dans le cartouche du plan, représente le rapport de réduction entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles. Par exemple, une échelle de 1:50 signifie qu’un centimètre sur le plan équivaut à 50 centimètres dans la réalité. Pour une échelle impériale comme 1/4″ = 1′-0″, cela signifie qu’un quart de pouce sur le dessin représente un pied sur le chantier. Il est essentiel de toujours se référer à l’échelle pour comprendre les vraies dimensions des espaces.

Peut-on demander un modèle 3D à son professionnel ?

Oui, absolument. Il est même fortement conseillé de le faire. La plupart des professionnels utilisent des logiciels qui permettent de générer facilement des vues 3D ou des maquettes virtuelles. Ce support est extrêmement utile pour les non-initiés, car il permet de mieux visualiser les volumes, la circulation, l’éclairage naturel et l’agencement général, facilitant ainsi la prise de décision avant le début de la construction.