La véritable performance d’une maison à étages ne réside pas dans ses murs, mais dans la conception de ses planchers comme des membranes intelligentes.

- Le zonage vertical doit répondre aux dynamiques familiales (intimité, cohabitation) et pas seulement à la fonction des pièces.

- L’isolation (acoustique, thermique, coupe-feu) n’est pas un ajout, mais un système intégré dès la conception de l’assemblage du plancher.

Recommandation : Pensez chaque plancher non comme une simple surface, mais comme un système gérant activement les flux de son, de chaleur et de lumière pour un confort de vie optimal.

Concevoir une maison à étages, c’est orchestrer une symphonie complexe. En tant qu’architecte ou designer, vous savez que le défi dépasse largement la simple superposition de boîtes. La question centrale n’est pas seulement « où mettre les chambres ? », mais plutôt « comment faire cohabiter les rythmes de vie d’une famille ? ». On pense souvent résoudre le problème par la circulation ou la distribution des pièces, en appliquant des règles fonctionnelles de base : les espaces de vie en bas, les espaces de nuit en haut. Mais cette vision est incomplète.

La véritable qualité d’un espace multi-niveaux se niche dans la performance de l’entre-deux : le plancher intermédiaire. Trop souvent perçu comme un simple élément structurel, il est en réalité une membrane active, un régulateur de l’écosystème familial. Si la clé du confort n’était pas dans la séparation visible des murs, mais dans la performance invisible des planchers ? Cette approche change tout. Elle nous invite à penser la séparation des niveaux non plus comme une barrière, mais comme un filtre intelligent qui gère les flux : le son, la chaleur, la lumière et, bien sûr, les personnes.

Cet article propose de dépasser la vision purement structurelle pour aborder le plancher intermédiaire comme la pièce maîtresse du bien-être. Nous explorerons comment un zonage vertical sensible, le design de l’escalier, et surtout, la conception intégrée des planchers pour l’isolation acoustique, thermique et la résistance au feu, permettent de créer des étages qui communiquent harmonieusement tout en préservant l’intimité et le confort de chacun.

Pour naviguer à travers cette approche intégrée, cet article est structuré pour vous guider depuis la planification des espaces de vie jusqu’aux détails techniques des assemblages de planchers, en vous offrant une vision complète et pragmatique.

Sommaire : La conception intégrée des planchers intermédiaires au Québec

- Le zonage vertical : comment agencer les pièces sur plusieurs niveaux pour une harmonie familiale parfaite

- L’escalier : bien plus que des marches, la colonne vertébrale de votre maison

- La résistance au feu des planchers : une question de survie pour la séparation des niveaux

- Le guide ultime pour une isolation acoustique parfaite entre vos étages

- Chaleur douce ou pieds froids : comment le choix de votre plancher influence votre confort thermique

- Stop aux bruits de pas : les secrets d’une isolation acoustique réussie entre les étages

- La juste lumière : comment atteindre un confort visuel optimal dans votre maison, de jour comme de nuit

- Le plancher intermédiaire : bien plus qu’un sol, un élément clé de la performance de votre bâtiment

Le zonage vertical : comment agencer les pièces sur plusieurs niveaux pour une harmonie familiale parfaite

Le zonage vertical traditionnel oppose simplement les zones de jour et les zones de nuit. Une approche plus sensible consiste à penser en termes d’acoustique et d’intimité. La vraie question est : quels sont les rythmes de vie de chaque occupant ? Un adolescent qui écoute de la musique, un parent qui travaille à domicile et un jeune enfant qui fait la sieste n’ont pas les mêmes besoins. Le zonage vertical sensible consiste à créer des « bulles » de tranquillité et des zones de convergence, en utilisant les niveaux pour moduler les interactions.

Cette réflexion est d’autant plus pertinente avec l’essor des foyers multigénérationnels. Bien que les statistiques officielles soient anciennes, la tendance à la cohabitation est bien réelle au Québec. Un logement bigénérationnel n’est pas juste un appartement ajouté ; c’est un écosystème qui exige une séparation fonctionnelle et acoustique irréprochable. L’enjeu est de permettre la proximité sans sacrifier l’indépendance. Il faut prévoir des accès distincts, des espaces extérieurs privés et une isolation qui pardonne les différences d’horaires.

Concrètement, un bon zonage peut placer une suite parentale au rez-de-chaussée pour l’accessibilité, tout en dédiant l’étage supérieur aux enfants pour leur offrir une autonomie sonore. Au Québec, plusieurs municipalités encouragent cette densification douce. Des villes comme Sherbrooke, Longueuil, Laval ou Terrebonne ont assoupli leurs règlements pour faciliter la création de logements intergénérationnels, reconnaissant leur rôle social. Avant tout projet, la validation du zonage municipal est donc la première étape pour transformer une vision d’harmonie familiale en réalité construite.

Penser le zonage en amont, c’est s’assurer que l’architecture sert les relations humaines, et non l’inverse. C’est la fondation d’une maison où il fait bon vivre ensemble, à chaque étage.

L’escalier : bien plus que des marches, la colonne vertébrale de votre maison

L’escalier est trop souvent relégué au rang de simple nécessité fonctionnelle. Or, il est la colonne vertébrale de la maison, l’élément qui orchestre les flux et définit le caractère de l’espace. Son emplacement n’est pas anodin : un escalier central, sculptural, devient le cœur battant de la maison, favorisant les rencontres et la communication. À l’inverse, un escalier plus discret, en périphérie, préserve la quiétude des niveaux et renforce la séparation des zones. Le choix est donc avant tout stratégique et psychologique avant d’être esthétique.

Au-delà de son rôle symbolique, l’escalier est un ouvrage technique rigoureusement encadré. Au Québec, le Code de construction (CCQ) dicte des normes précises pour garantir la sécurité et le confort d’utilisation. Ces règles définissent tout : de la hauteur maximale des contremarches à la profondeur minimale du giron, en passant par la largeur de l’emmarchement et la hauteur de la main courante. Le non-respect de ces normes peut non seulement entraîner des risques d’accidents, mais aussi des complications lors de la revente d’une propriété.

Le tableau suivant résume les exigences du CCQ, tout en proposant des standards recommandés pour un confort supérieur, car la norme est un minimum, pas un idéal.

Ces dimensions, tirées des normes du Code de construction du Québec pour les escaliers, sont la base d’un design réussi.

| Élément | Norme CCQ | Standard recommandé |

|---|---|---|

| Hauteur contremarche | 14,6 à 20 cm (5¾ à 8 po) | 19 cm (7,5 po) |

| Profondeur giron | Min. 23,5 cm (9¼ po) | 25-27 cm (10-10½ po) |

| Largeur escalier | Min. 86 cm (34 po) | 110 cm (43,5 po) |

| Hauteur main courante | 86,5-96,5 cm (34-38 po) | 91 cm (36 po) |

| Profondeur nez de marche | Min. 2,5 cm (1 po) | 3-4 cm (1¼-1½ po) |

Comme le montre cette image, un design moderne et épuré peut parfaitement intégrer ces contraintes réglementaires. Le choix des matériaux, la finesse des limons ou l’intégration de la main courante participent à faire de cet élément de passage une véritable signature architecturale. Un escalier bien conçu n’est pas seulement sécuritaire; il est une invitation quotidienne à circuler et à vivre pleinement l’espace vertical.

Finalement, l’escalier est la première manifestation physique de la relation entre les étages. Sa conception mérite une attention qui va bien au-delà de la simple mesure des marches.

La résistance au feu des planchers : une question de survie pour la séparation des niveaux

La séparation entre les niveaux n’est pas qu’une question de confort ; c’est avant tout une question de sécurité vitale. En cas d’incendie, le plancher intermédiaire est la première ligne de défense qui offre un temps précieux pour l’évacuation. Une séparation coupe-feu efficace est une exigence fondamentale du Code de construction, particulièrement pour les garages attenants ou les logements multiples. Sa fonction est de contenir le feu et la fumée, empêchant leur propagation verticale et préservant l’intégrité structurelle du bâtiment le plus longtemps possible.

La performance d’un assemblage coupe-feu ne dépend pas d’un seul matériau miracle, mais d’un système bien conçu. Les éléments clés sont l’isolant et les panneaux de gypse. Des matériaux isolants incombustibles, comme la laine de roche, sont essentiels. Contrairement à d’autres isolants qui peuvent fondre ou dégager des fumées toxiques, la laine de roche résiste à des températures très élevées, contribuant activement à la barrière coupe-feu. Le nombre et le type de panneaux de gypse (notamment le gypse de type X, spécifiquement conçu pour la résistance au feu) sont ensuite déterminants pour atteindre la durée de résistance requise en minutes.

Cependant, la performance de l’assemblage peut être anéantie par des détails négligés. Chaque pénétration à travers le plancher – qu’il s’agisse de conduits de ventilation, de boîtiers électriques, de luminaires encastrés ou de plomberie – crée une faiblesse. Il est impératif de protéger ces ouvertures avec des matériaux coupe-feu appropriés (scellants, manchons, colliers intumescents) pour maintenir l’étanchéité de la membrane.

Plan d’action : audit de la résistance au feu de votre plancher

- Exigences réglementaires : Vérifier les exigences de séparation coupe-feu (en minutes) selon le type d’occupation (ex: garage vs habitation) dans le Code de construction.

- Choix des matériaux : Opter systématiquement pour un isolant incombustible comme la laine de roche et le nombre de couches de gypse type X requis.

- Protection des pénétrations : Inventorier toutes les traversées (câbles, tuyaux, conduits) et s’assurer qu’elles sont scellées avec des produits coupe-feu homologués.

- Intégrité des jonctions : Inspecter et sceller toutes les jonctions entre les murs et le plancher/plafond pour bloquer le passage de la fumée et des flammes.

- Conformité de l’installation : S’assurer que l’installation de chaque composant (isolant, gypse, scellant) respecte scrupuleusement les devis du manufacturier et les normes en vigueur.

En définitive, la résistance au feu n’est pas une option, mais le fondement invisible qui rend toute autre considération de confort possible. Un plancher qui isole du bruit est un luxe ; un plancher qui protège du feu est une nécessité.

Le guide ultime pour une isolation acoustique parfaite entre vos étages

Le bruit est l’ennemi numéro un de l’intimité dans une maison à étages. Les bruits aériens (conversations, télévision) et les bruits d’impact (pas, objets qui tombent) peuvent transformer un rêve architectural en cauchemar quotidien. Une isolation acoustique performante ne s’improvise pas : elle résulte d’une stratégie de désolidarisation des structures et de l’utilisation de matériaux spécifiques. L’objectif n’est pas d’éliminer 100% du son, mais de le réduire à un niveau qui ne perturbe plus la quiétude des occupants.

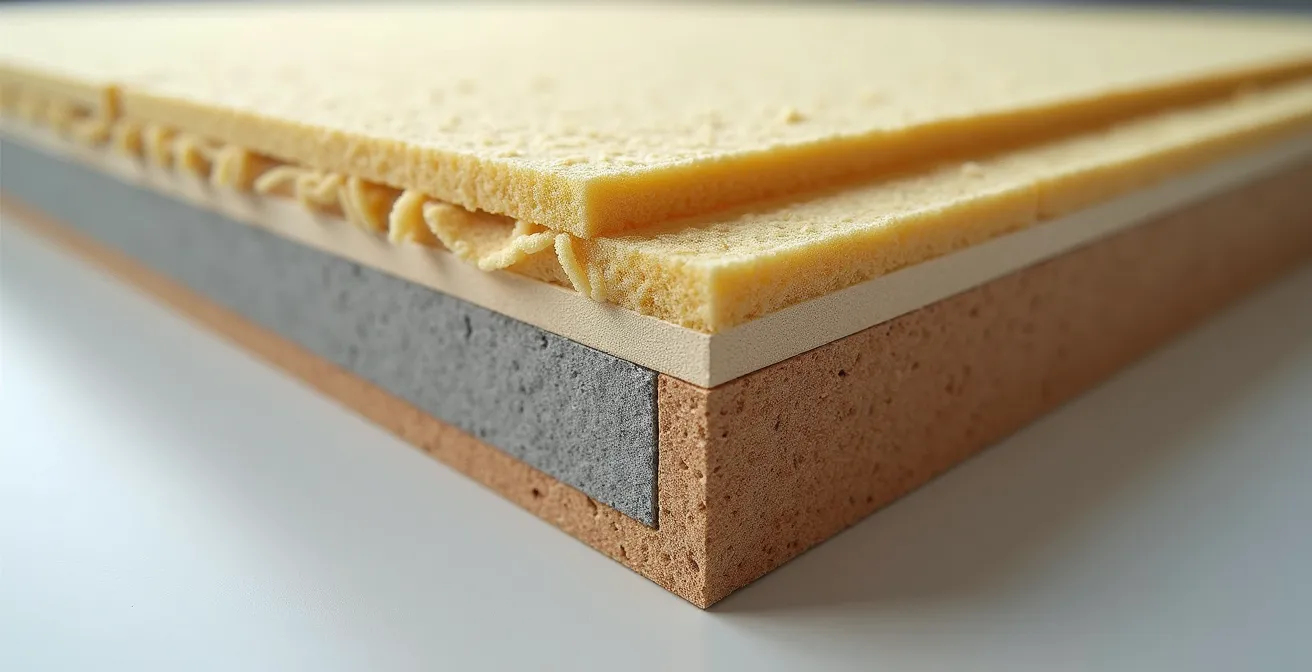

Le secret d’un plancher acoustiquement performant réside dans un assemblage multicouche intelligent, comme le montre la vue en coupe ci-dessous. La solution la plus efficace combine plusieurs actions :

- L’absorption dans la cavité : Remplir l’espace entre les solives avec un isolant dense comme la laine de roche, la laine de fibre de verre ou la cellulose permet d’absorber une partie des bruits aériens. Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de doubler la quantité pour diviser le bruit par deux ; il faut souvent doubler l’épaisseur de l’isolant pour obtenir une amélioration de seulement 3 décibels.

- La désolidarisation mécanique : C’est l’étape la plus cruciale. Fixer des profilés métalliques souples (aussi appelés barres résilientes) ou des clips acoustiques sous les solives avant de poser le gypse crée une rupture physique. Le plafond « flotte » et ne transmet plus directement les vibrations de la structure.

- L’ajout de masse : Poser une double épaisseur de panneaux de gypse (idéalement de type X, plus dense) sur ces profilés augmente la masse du plafond, ce qui aide à bloquer les basses fréquences. L’application d’un scellant acoustique sur tout le périmètre est indispensable pour une étanchéité parfaite.

Cette approche, recommandée par des organismes comme CAA-Québec, est la plus fiable pour traiter à la fois les bruits aériens et les bruits d’impact. L’erreur commune est de se concentrer uniquement sur l’ajout d’isolant dans les cavités, en oubliant que la transmission du son se fait majoritairement par la vibration de la structure. Sans désolidarisation, les résultats seront toujours décevants.

Investir dans un assemblage acoustique performant, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement direct dans la paix et l’harmonie du foyer pour les décennies à venir.

Chaleur douce ou pieds froids : comment le choix de votre plancher influence votre confort thermique

Le confort d’une maison ne se mesure pas qu’en degrés Celsius sur un thermostat. Il se ressent, notamment sous nos pieds. Un plancher froid peut ruiner la sensation de bien-être, même dans une pièce bien chauffée. Le confort thermique au niveau du sol est un aspect fondamental de la qualité de vie, et la séparation des niveaux joue ici un rôle clé. Un plancher intermédiaire mal isolé thermiquement peut créer des courants d’air désagréables ou des zones froides, surtout s’il se trouve au-dessus d’un garage ou d’un sous-sol non chauffé.

Pour contrer ce phénomène, le plancher chauffant est une solution de plus en plus prisée au Québec. Il transforme l’entièreté de la surface du sol en un grand radiateur à basse température, offrant une chaleur douce, homogène et silencieuse. On distingue deux grandes technologies : électrique et hydronique (à l’eau chaude). Le choix dépend principalement de la superficie à couvrir et du budget. Au Québec, le coût moyen d’un système électrique clé en main se situe entre 8 et 10 $ du pied carré, ce qui en fait une option idéale pour des zones ciblées comme les salles de bain ou les cuisines.

Pour des surfaces plus vastes, comme un étage complet ou une maison neuve, le système hydronique, bien que plus cher à l’installation, peut s’avérer plus économique à long terme. Voici une comparaison des coûts moyens au Québec pour guider votre décision.

Cette analyse comparative des coûts d’installation, basée sur les données du marché québécois, permet de mieux orienter le choix technologique.

| Type de système | Coût au pied carré (avec installation) | Installation requise | Usage recommandé |

|---|---|---|---|

| Plancher électrique | 10 à 40 $/pi² | Électricien qualifié obligatoire | Petites surfaces (salle de bain, cuisine) |

| Plancher hydronique | 5 à 6,50 $/pi² | + thermopompe ou chaudière | Grandes surfaces (étage complet) |

| Économies d’énergie | Jusqu’à 25% d’économie sur le chauffage à long terme | ||

Au-delà du confort, un plancher chauffant peut générer des économies d’énergie allant jusqu’à 25%, car la chaleur radiante permet de maintenir une température de consigne plus basse tout en ressentant le même niveau de confort. Cependant, une isolation adéquate sous le système est cruciale pour que la chaleur se diffuse vers le haut et non vers le bas.

En somme, penser le plancher comme un élément actif du système de chauffage transforme la séparation des niveaux en une source de confort diffus et permanent.

Stop aux bruits de pas : les secrets d’une isolation acoustique réussie entre les étages

Si les bruits aériens sont une nuisance, les bruits d’impact – les fameux « bruits de pas » – sont souvent la source principale de conflits dans les habitations multi-niveaux. Traiter ce problème, surtout dans un bâtiment existant comme un duplex ou une copropriété, demande une approche spécifique axée sur l’amortissement et la désolidarisation au niveau du revêtement de sol. Ajouter de l’isolant dans le plafond d’en bas est rarement suffisant si la source de l’impact, à l’étage, n’est pas traitée.

La stratégie la plus efficace consiste à « flotter » le plancher supérieur pour qu’il n’ait plus de contact rigide avec la structure principale. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre, même en rénovation :

- Installer une membrane acoustique : C’est la solution la plus courante. Cette sous-couche souple se pose directement sur le sous-plancher, sous le revêtement de finition (bois franc, flottant, céramique). Pour être efficace, elle ne doit être ni clouée, ni vissée à la structure, créant ainsi une couche d’amortissement.

- Ajouter un plancher flottant : La pose d’un plancher d’ingénierie ou laminé sur une sous-couche acoustique de bonne qualité est une méthode éprouvée pour réduire significativement la transmission des bruits de pas.

- Créer un faux plafond suspendu : Si la hauteur sous plafond le permet, construire un nouveau plafond sous l’existant, en utilisant des barres résilientes ou des clips acoustiques, est une des solutions les plus performantes, car elle désolidarise complètement la finition de la structure.

Dans le contexte québécois des copropriétés, l’enjeu est souvent réglementaire. Comme le souligne l’expert québécois AcoustiTECH, de nombreux duplex convertis n’ont aucune insonorisation adéquate. Lors de rénovations, le syndicat de copropriété peut exiger qu’un rendement d’isolation spécifique (mesuré par un test d’impact) soit atteint, ce qui oblige à utiliser des assemblages certifiés. Le choix de la membrane doit alors être compatible avec les exigences mécaniques du revêtement de sol final.

En conclusion, la lutte contre les bruits de pas se gagne à la source. Agir directement sous le revêtement de sol est toujours plus efficace que de tenter de masquer le problème depuis l’étage inférieur.

La juste lumière : comment atteindre un confort visuel optimal dans votre maison, de jour comme de nuit

La séparation des niveaux crée un défi majeur pour la luminosité : comment amener la lumière naturelle au cœur d’un étage, loin des fenêtres périphériques ? Une maison peut avoir de grandes ouvertures, mais rester sombre en son centre. Le confort visuel ne dépend pas seulement de la quantité de lumière, mais de sa distribution homogène et de sa qualité tout au long de la journée. Gérer le flux lumineux verticalement est un art qui peut transformer radicalement la perception et l’ambiance d’un espace.

Plutôt que de compter uniquement sur l’éclairage artificiel, il existe des solutions architecturales ingénieuses pour faire voyager la lumière naturelle à travers les planchers. Ces stratégies créent des continuités visuelles tout en maintenant la séparation fonctionnelle des espaces, transformant la contrainte de la verticalité en une opportunité de design. Le plancher intermédiaire devient alors un diffuseur de lumière plutôt qu’un obstacle opaque.

Voici quelques stratégies efficaces pour créer des puits de lumière verticaux et améliorer la luminosité entre les niveaux :

- Puits de lumière tubulaires : Pour les zones sans accès direct au toit comme les couloirs ou les salles de bain, ces conduits réfléchissants captent la lumière sur le toit et la transportent à travers les étages avec une déperdition minimale.

- Planchers de verre structuraux : Une solution audacieuse et spectaculaire. Une section de plancher en verre sécuritaire permet à la lumière d’un étage de baigner l’espace inférieur, créant une connexion visuelle saisissante.

- Caillebotis métalliques ou en bois : Utilisés au-dessus de zones comme un escalier ou une mezzanine, les caillebotis laissent filtrer la lumière et l’air tout en définissant un sol praticable. C’est une solution au look industriel ou contemporain très efficace.

- Cloisons vitrées intérieures : Remplacer certains murs porteurs ou non par des cloisons en verre permet à la lumière de traverser les pièces horizontalement, ce qui profite indirectement aux zones centrales.

Ces approches architecturales peuvent être complétées par un éclairage intelligent qui ajuste son intensité et sa température de couleur au fil de la journée, imitant le cycle naturel du soleil pour un confort visuel optimal du matin au soir.

En fin de compte, une maison baignée de lumière est une maison où l’on se sent bien. Le plancher n’est plus une barrière, mais une lentille qui sculpte l’ambiance lumineuse.

À retenir

- La performance d’un plancher intermédiaire ne se juge pas sur un seul critère, mais sur sa capacité à gérer simultanément l’acoustique, le thermique, la sécurité incendie et la lumière.

- La désolidarisation (barres résilientes, clips) est plus importante que la simple masse ou absorption pour une isolation acoustique efficace contre les bruits d’impact et aériens.

- Au Québec, le respect des normes du Code de construction pour les escaliers et la résistance au feu est un prérequis non négociable qui conditionne la sécurité et la valeur du bâtiment.

Le plancher intermédiaire : bien plus qu’un sol, un élément clé de la performance de votre bâtiment

Nous avons exploré les différentes facettes de la séparation des niveaux, du zonage humain à la gestion de la lumière. Il est maintenant clair que le plancher intermédiaire est bien plus qu’une simple surface sur laquelle on marche. C’est une membrane de haute performance, un système complexe où chaque composant joue un rôle crucial dans le confort global et la sécurité de l’habitation. La véritable expertise réside dans la capacité à concevoir l’assemblage parfait qui répond aux besoins spécifiques du projet en termes de performance et de budget.

Il n’existe pas de solution unique, mais plutôt une échelle de performance. La composition de l’assemblage (type d’isolant, utilisation de barres résilientes ou de clips acoustiques, nombre de couches de gypse) détermine directement l’indice de transmission du son (ITS ou STC) et, par conséquent, le niveau de quiétude atteint. Le tableau suivant synthétise différents niveaux d’assemblage avec leurs performances acoustiques et leurs coûts relatifs, offrant un guide pratique pour les concepteurs.

Cette comparaison, inspirée des données de manufacturiers comme Rockwool, illustre bien la corrélation entre la complexité de l’assemblage, la performance acoustique et le budget.

| Niveau | Composition | Performance acoustique (STC) | Coût relatif/pi² |

|---|---|---|---|

| Bon | Solives + isolant standard + 1 gypse | 45-50 | 15-20$ |

| Meilleur | Solives + laine minérale + barres résilientes + 2 gypse | 55-60 | 25-35$ |

| Optimal | Solives + laine roche haute densité + clips acoustiques + 2 gypse type X + membrane | 60+ | 40-50$ |

Comme le résume parfaitement un expert de l’industrie, le but ultime est double. En effet, selon le guide d’isolation de ROCKWOOL Canada :

Une bonne solution de plancher acoustique permet à la fois d’amortir la transmission du bruit qui sort de la pièce et de réduire le bruit qui y entre.

– ROCKWOOL Canada, Guide d’isolation acoustique des planchers

Cette vision holistique est la clé. Un bon plancher ne se contente pas de séparer ; il protège, isole et contribue activement au bien-être. Choisir un assemblage de plancher, ce n’est pas seulement choisir des matériaux, c’est définir le niveau de confort et de sérénité que l’on souhaite offrir aux occupants pour les années à venir.

Pour mettre en pratique ces concepts et concevoir des espaces qui allient performance et qualité de vie, l’étape suivante consiste à intégrer cette philosophie dès les premières esquisses de votre projet.