La crainte de vices cachés et de réparations coûteuses hante de nombreux propriétaires. La solution n’est pas de tout savoir, mais de comprendre que votre maison est un système interdépendant. Cet article vous donne les clés pour adopter le regard d’un inspecteur, en vous concentrant sur les points de liaison critiques entre la structure et l’enveloppe, là où les problèmes les plus graves prennent racine, afin d’assurer la pérennité et la sécurité de votre investissement.

L’acquisition ou la construction d’un bien immobilier représente souvent l’investissement d’une vie. Naturellement, toute l’attention se porte sur les aspects visibles : l’aménagement des pièces, la qualité des finitions, l’esthétique générale. Pourtant, la véritable valeur et la durabilité d’un bâtiment reposent sur des éléments invisibles, silencieux, qui constituent son squelette et sa protection : le gros œuvre et la toiture. Trop souvent, leur inspection est survolée, considérée comme une simple formalité technique. Cette négligence est une porte ouverte à des désordres futurs, allant de la simple infiltration à des problèmes structurels graves.

La croyance commune est qu’il suffit de s’assurer que les murs sont droits et que le toit ne fuit pas. Mais si la véritable clé de la longévité n’était pas dans l’état des pièces individuelles, mais dans la qualité de leurs interactions ? Un bâtiment n’est pas une simple addition d’éléments, mais un système dynamique où chaque composant influence les autres. La solidité des fondations a un impact direct sur la charpente, et l’efficacité de la toiture conditionne la salubrité des murs. C’est en comprenant ces synergies et ces points de rupture critiques que l’on passe d’une surveillance passive à une inspection active et préventive.

Cet article vous propose d’adopter ce regard d’inspecteur. Nous allons décortiquer les concepts fondamentaux, identifier les erreurs de conception les plus courantes et vous donner les outils pour évaluer les points névralgiques de votre construction. L’objectif : vous permettre de dialoguer avec les professionnels, de poser les bonnes questions et de protéger votre patrimoine sur le long terme.

Pour naviguer efficacement à travers les aspects essentiels de la structure et de l’enveloppe de votre bâtiment, ce guide est organisé en plusieurs sections clés. Chaque partie aborde un point critique, vous guidant des concepts fondamentaux jusqu’aux détails d’inspection pratique.

Sommaire : Comprendre et surveiller les fondations de votre bâtiment

- Gros œuvre vs second œuvre : la différence que tout propriétaire doit maîtriser pour un chantier sans stress

- La chaîne de solidité : pourquoi l’ordre des étapes du gros œuvre est une règle d’or non négociable

- Le point de rupture : l’erreur de liaison murs-toiture qui compromet toute votre structure

- Bien plus que des fuites : l’impact dévastateur d’une toiture non conforme sur la santé de votre bâtiment

- Le secret des bâtisses centenaires : la synergie cachée entre vos fondations et votre toit

- Les 10 détails à inspecter vous-même sur votre chantier pour déceler une malfaçon du gros œuvre

- Poutres, poteaux, linteaux, solives : le lexique illustré pour comprendre le squelette de votre maison

- Voyage au cœur de votre bâtiment : le rôle caché de chaque pièce de la structure et de la toiture

Gros œuvre vs second œuvre : la différence que tout propriétaire doit maîtriser pour un chantier sans stress

Sur un chantier, le vocabulaire technique peut rapidement devenir une source de confusion. Pourtant, une distinction est fondamentale pour tout propriétaire : celle entre le gros œuvre et le second œuvre. Le gros œuvre constitue l’ossature, le squelette de votre bâtiment. Il assure sa stabilité, sa solidité et sa mise hors d’eau et hors d’air. Cela inclut les fondations, les murs porteurs, la charpente et la toiture. Le second œuvre, quant à lui, regroupe tous les travaux d’aménagement et de finition qui interviennent une fois la structure achevée : isolation, cloisons, plomberie, électricité, revêtements de sol. Comprendre cette différence est crucial, car les responsabilités, les garanties et l’impact des malfaçons ne sont pas les mêmes.

Une erreur dans le second œuvre, comme une peinture mal appliquée, est souvent esthétique et réparable. Une malfaçon dans le gros œuvre, en revanche, menace l’intégrité même du bâtiment et peut avoir des conséquences financières désastreuses. C’est une réalité préoccupante au Québec, où, selon l’Ordre des ingénieurs du Québec, plus de 7% des unités d’habitation ont des vices cachés ou des défauts de construction. Il est donc primordial de ne pas confondre les deux. Un défaut d’étanchéité sur une fenêtre (second œuvre) peut, par exemple, entraîner une infiltration d’eau qui va pourrir un élément de la charpente (gros œuvre), démontrant leur interdépendance.

La loi offre une protection spécifique pour ces travaux structurels. Comme le rappellent les experts juridiques de Belanger Paradis dans leur publication sur les garanties légales :

La garantie contre la perte de l’ouvrage protège le propriétaire pendant 5 ans contre les vices de construction ou de conception affectant la solidité du bâtiment.

– Belanger Paradis, Expert juridique en construction, Les garanties légales applicables aux entrepreneurs

Cette garantie de cinq ans souligne le caractère critique du gros œuvre. Maîtriser cette distinction vous permet de mieux suivre votre chantier, de savoir où porter votre attention et de faire valoir vos droits en cas de problème.

La chaîne de solidité : pourquoi l’ordre des étapes du gros œuvre est une règle d’or non négociable

Le gros œuvre n’est pas un assemblage d’éléments indépendants, mais une séquence logique où chaque étape prépare et conditionne la suivante. Rompre cet ordre, c’est comme monter une chaîne de dominos dans le désordre : l’effondrement est inévitable. Cette chaîne de solidité commence bien avant la première pelletée de terre, avec l’étude de sol. Cette analyse géotechnique détermine la nature du terrain et le type de fondations adaptées. Bâtir sans cette connaissance, c’est construire à l’aveugle. C’est pourquoi une écrasante majorité des projets de construction sérieux intègrent aujourd’hui une étude de sol complète.

Une fois les fondations coulées, le respect du temps de séchage est non négociable. Vouloir gagner quelques jours en montant les murs sur une dalle encore fraîche est une erreur classique aux conséquences graves. Le béton n’ayant pas atteint sa résistance maximale, cela peut provoquer des fissures, des tassements et compromettre la stabilité de toute la structure. L’ordre est donc immuable : étude de sol, excavation, fondations, séchage, élévation des murs porteurs, charpente, et enfin, la toiture. Chaque maillon doit être parfaitement exécuté avant de passer au suivant pour garantir le transfert des charges en toute sécurité, du toit jusqu’au sol.

Superviser un chantier ne signifie pas seulement vérifier la qualité de chaque élément, mais aussi s’assurer du respect scrupuleux de cette chronologie. Un entrepreneur pressé qui superpose les étapes est un signal d’alarme majeur qui doit alerter le propriétaire vigilant.

Votre plan de surveillance des étapes critiques :

- Analyse des plans : Avant le début des travaux, listez tous les points de contact entre les différentes phases (ex: liaison fondation/mur, mur/charpente).

- Collecte de preuves : Exigez et archivez les documents clés comme le rapport de l’étude de sol et les fiches techniques des matériaux (béton, acier).

- Audit de cohérence : Confrontez le planning de l’entrepreneur aux règles de l’art. Un temps de séchage trop court ou une étape inversée doit être immédiatement questionné.

- Inspection des points d’arrêt : Repérez les moments clés où une validation est nécessaire avant de continuer (ex: après le coffrage des fondations, avant de couler le béton). Engagez un expert indépendant pour ces inspections si nécessaire.

- Plan de validation : Établissez une liste de points à vérifier à chaque fin d’étape et ne donnez votre accord pour la suite qu’après une validation formelle.

Le point de rupture : l’erreur de liaison murs-toiture qui compromet toute votre structure

Si le gros œuvre est le squelette, la jonction entre les murs et la toiture en est l’une des articulations les plus critiques. Une conception ou une réalisation défaillante à cet endroit précis a des répercussions bien au-delà d’une simple question esthétique. C’est ici que naissent les fameux ponts thermiques, des zones de rupture dans l’isolation de l’enveloppe du bâtiment. Ces points froids, souvent invisibles à l’œil nu, sont des autoroutes pour les déperditions de chaleur en hiver et l’entrée de chaleur en été. Selon une analyse des effets des ponts thermiques dans l’isolation des bâtiments, ils peuvent générer entre 5% et 10% des pertes thermiques totales d’une habitation.

Les conséquences d’un pont thermique à la jonction mur-toit sont multiples. D’abord, une surconsommation énergétique évidente. Ensuite, un inconfort pour les occupants. Mais le plus grave est la création de points de condensation. L’humidité de l’air intérieur se condense au contact de ces parois froides, créant un environnement idéal pour le développement de moisissures. Comme le souligne un expert dans un rapport technique Novoclimat, « une mauvaise jonction entre murs et toiture engendre de graves ponts thermiques conduisant à des moisissures et à la dégradation des matériaux. »

Au Québec, cette problématique est particulièrement observée au niveau des toits plats et des acrotères (les murets qui ceinturent le toit). Une mauvaise étanchéité ou une isolation discontinue à la liaison entre le mur et l’acrotère est une cause fréquente d’infiltrations d’eau et de sinistres majeurs. L’eau s’infiltre, gèle en hiver, dégrade les matériaux et finit par affecter la structure même du mur porteur. La continuité de l’isolation et du pare-vapeur entre les murs et la toiture n’est donc pas une option, mais une exigence absolue pour la performance et la durabilité de l’enveloppe.

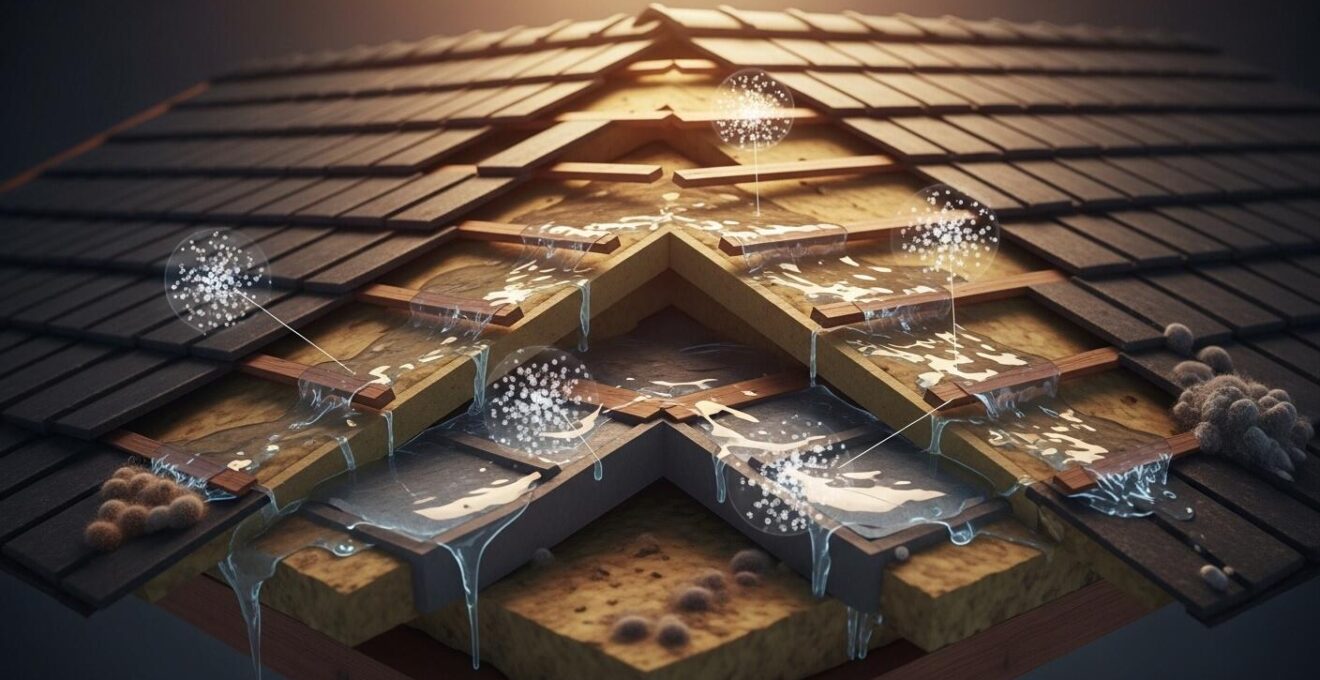

Bien plus que des fuites : l’impact dévastateur d’une toiture non conforme sur la santé de votre bâtiment

Une toiture défaillante est souvent associée à l’image d’une simple goutte d’eau tombant du plafond. La réalité est bien plus insidieuse et destructrice. Une infiltration, même minime, peut avoir des conséquences en cascade sur la santé structurelle et sanitaire de votre maison. Lorsque l’eau pénètre dans l’entretoit, elle s’attaque en premier lieu à l’isolant. Un matériau isolant gorgé d’eau perd une grande partie de son efficacité. Des études sur les pertes thermiques dues à l’humidité dans les isolants des toitures montrent que cette saturation peut entraîner jusqu’à 30% de perte de chaleur, transformant votre grenier en un véritable gouffre énergétique.

Au-delà de l’aspect thermique, l’humidité persistante dans les combles crée un environnement propice à la prolifération de moisissures et de champignons lignivores, comme la mérule pleureuse. Ces micro-organismes ne se contentent pas de tacher les surfaces ; ils dégradent la qualité de l’air intérieur en libérant des spores potentiellement nocives pour la santé des occupants, provoquant allergies et problèmes respiratoires. De plus, ils s’attaquent directement aux éléments de la charpente, rongeant le bois et affaiblissant la structure porteuse de votre toit sur le long terme.

Le danger est que ces processus sont souvent lents et invisibles. Le temps qu’une tache apparaisse au plafond, les dégâts dans l’entretoit peuvent déjà être considérables. Une inspection régulière du revêtement, des solins (pièces d’étanchéité aux jonctions) et un nettoyage des gouttières ne sont pas de simples tâches d’entretien, mais des gestes préventifs essentiels. Une ventilation adéquate de l’entretoit est également cruciale pour évacuer l’humidité et éviter la condensation, protégeant ainsi le cœur structurel de votre maison.

Le secret des bâtisses centenaires : la synergie cachée entre vos fondations et votre toit

On a tendance à considérer les fondations et la toiture comme deux entités distinctes, l’une ancrée dans le sol, l’autre exposée au ciel. Pourtant, dans un bâtiment sain, elles travaillent en parfaite synergie. Cette collaboration invisible est le secret de la longévité des constructions les plus robustes. La toiture est la première ligne de défense contre les intempéries : elle capte l’eau de pluie. Les fondations, quant à elles, doivent rester au sec pour assurer leur stabilité. Le lien entre les deux ? Un système de gestion des eaux pluviales efficace et bien entretenu, composé des gouttières, des descentes et du drain français.

Si ce système est défaillant, la synergie se transforme en conflit. Des gouttières bouchées ou des descentes mal positionnées vont déverser des torrents d’eau directement à la base des murs. Cette accumulation d’eau va saturer le sol autour des fondations. Un sol gorgé d’eau peut perdre sa capacité portante, entraînant des tassements différentiels. En hiver, cette eau gèle, augmente de volume et exerce une pression considérable sur les murs de fondation, pouvant causer des fissures. Ce n’est pas un hasard si, selon une étude géotechnique récente au Québec, près de 80% des sinistres sur les fondations sont directement liés à une mauvaise gestion des eaux de surface.

La conception même du bâtiment doit intégrer cette dynamique. Un toit à forte pente dans une région pluvieuse doit être associé à un système de drainage surdimensionné. Des fondations sur un sol argileux, sensible aux variations d’humidité, exigeront une évacuation de l’eau encore plus rigoureuse. L’entretien coordonné est donc primordial : nettoyer les gouttières en automne protège directement vos fondations au printemps. Cette vision systémique, où le toit protège les fondations en éloignant l’eau, et où des fondations saines supportent stablement la structure qui porte le toit, est la clé d’un patrimoine bâti durable.

Les 10 détails à inspecter vous-même sur votre chantier pour déceler une malfaçon du gros œuvre

En tant que propriétaire, vous n’avez pas besoin d’être un expert pour jouer un rôle actif dans la surveillance de votre chantier. Une inspection visuelle attentive, guidée par quelques points de contrôle simples, peut suffire à déceler des anomalies avant qu’elles ne soient recouvertes et ne deviennent des vices cachés. L’avantage est que la majorité des erreurs sont visibles. Un guide d’inspection professionnelle au Québec indique que près de 70% des malfaçons sur le gros œuvre peuvent être détectées à l’œil nu durant les travaux. Il s’agit de savoir où regarder.

Votre premier outil est un simple niveau ou même un fil à plomb. Il vous permet de vérifier l’aplomb des murs porteurs et des poteaux. Un écart visible est un défaut majeur qui affectera la descente des charges. Un autre test simple est celui de la bille : faites rouler une bille sur votre dalle de béton fraîchement séchée. Si elle accélère systématiquement dans une direction, cela indique un problème de planéité de la dalle, ce qui compliquera la pose des revêtements et pourra indiquer un défaut de structure.

Sur la toiture, ne vous contentez pas de regarder de loin. Observez l’alignement des joints de bardeaux : ils doivent être décalés d’une rangée à l’autre pour assurer l’étanchéité. Des joints alignés sont une invitation aux infiltrations. Portez aussi une attention particulière aux solins métalliques, ces pièces qui assurent la jonction avec la cheminée ou les murs. Ils doivent être bien présents, non corrodés et correctement installés. Ces gestes simples, répétés à chaque visite de chantier, constituent votre meilleure assurance qualité préventive.

Poutres, poteaux, linteaux, solives : le lexique illustré pour comprendre le squelette de votre maison

Comprendre la structure de sa maison, c’est un peu comme apprendre l’anatomie. Chaque pièce a un nom et une fonction précise dans le maintien de l’ensemble. Connaître ce vocabulaire de base est un atout considérable pour dialoguer avec votre entrepreneur ou un inspecteur. Cela vous permet de poser des questions précises et de bien comprendre les enjeux d’une modification ou d’une réparation. Le squelette de votre plancher, par exemple, est composé de solives. Ce sont ces pièces de bois ou de métal, placées parallèlement, qui supportent le revêtement de sol et transfèrent son poids aux éléments porteurs.

Ces solives reposent sur des poutres, des éléments horizontaux de plus grande section, conçus pour franchir des distances importantes (par exemple, d’un mur porteur à l’autre). Les poutres, à leur tour, sont supportées par des poteaux (éléments verticaux) ou directement par les murs de fondation. Au-dessus des ouvertures comme les portes et les fenêtres, vous trouverez des linteaux. Leur rôle est crucial : ils soutiennent la charge du mur situé au-dessus de l’ouverture pour l’empêcher de s’effondrer. Chaque élément est un maillon d’une chaîne de transfert des charges qui descend du toit jusqu’aux fondations.

Cette connaissance, même sommaire, vous donne un pouvoir d’analyse. Si vous envisagez d’abattre un mur, vous saurez demander s’il est porteur et comment les charges seront reprises par une nouvelle poutre et des poteaux. Comme le souligne un ingénieur en structures, « la hiérarchie des forces dans la charpente est primordiale pour assurer la stabilité et la distribution efficace des charges. » Visualiser cette hiérarchie est la première étape pour comprendre la logique de votre bâtiment.

À retenir

- La distinction entre gros œuvre (structure) et second œuvre (finitions) est fondamentale pour évaluer les risques et les garanties.

- La liaison murs-toiture est un point de rupture majeur pour les ponts thermiques et les infiltrations si elle n’est pas parfaitement continue.

- La gestion de l’eau, du toit jusqu’au drain français, est la clé de la synergie entre la toiture et les fondations, et prévient la majorité des sinistres.

Voyage au cœur de votre bâtiment : le rôle caché de chaque pièce de la structure et de la toiture

Au-delà des pièces maîtresses comme les poutres et les poteaux, la solidité d’un bâtiment repose sur des éléments de structure souvent méconnus mais tout aussi essentiels. L’un des plus importants est le contreventement. Son rôle n’est pas de supporter des charges verticales (le poids), mais d’empêcher la déformation latérale de la structure sous l’effet de forces horizontales comme le vent ou les secousses sismiques. Il agit comme les tendeurs d’une tente, garantissant que le rectangle que forment les murs ne se transforme pas en parallélogramme. Ce contreventement peut prendre la forme de panneaux de bois, de croix métalliques ou de murs de refend en béton.

Dans la toiture, les fermes de toit sont un autre exemple d’ingénierie brillante. Ces structures triangulées, souvent préfabriquées en usine, permettent de couvrir de grandes portées avec une relative légèreté et une grande solidité. La forme triangulaire est par nature indéformable, ce qui assure une distribution parfaite des charges du toit vers les murs porteurs. Ce système est non seulement économique en matériau, mais il permet aussi d’aménager des combles habitables en libérant l’espace.

Les matériaux eux-mêmes ont évolué pour optimiser cette structure. Le bois massif traditionnel est de plus en plus remplacé par des matériaux d’ingénierie plus performants et stables. Le tableau ci-dessous illustre cette évolution pour quelques éléments clés :

| Élément | Matériau traditionnel | Matériau moderne | Avantages |

|---|---|---|---|

| Solive | Bois massif | Poutrelle en I ajourée | Léger, meilleure résistance mécanique, facilité d’installation |

| Poutre | Bois massif, béton | Acier laminé | Plus grande portée, durabilité accrue |

| Poteau | Bois rond | Acier, béton armé | Stabilité améliorée, résistance au feu |

Chaque pièce, visible ou cachée, participe donc à un équilibre global. Comprendre ce puzzle structurel, c’est se donner les moyens de préserver l’intégrité de son bien pour des décennies.

Assurer la surveillance du gros œuvre et de la toiture n’est pas une charge, mais un investissement dans la tranquillité d’esprit. En comprenant votre bâtiment comme un système interdépendant et en apprenant à identifier ses points critiques, vous vous donnez les moyens de prévenir les désordres les plus coûteux et de garantir un environnement sain et sécuritaire. Pour appliquer ces principes, l’étape suivante consiste à réaliser une inspection méthodique de votre bien, existant ou en construction, en vous appuyant sur les points de contrôle évoqués.