Face à un sol instable, les fondations profondes ne sont pas une contrainte coûteuse, mais l’investissement le plus sûr pour garantir la valeur et la pérennité de votre maison.

- Elles reposent sur une ingénierie de précision qui transfère le poids de la structure vers des couches de sol profondes et stables.

- Le choix entre pieux vissés et battus dépend de la nature du sol et des contraintes du site, non d’une supposée supériorité de l’un sur l’autre.

Recommandation : Analysez votre rapport géotechnique non pas comme une liste de problèmes, mais comme la feuille de route exacte pour concevoir le capital structurel de votre propriété.

Recevoir les conclusions d’une étude de sol qui préconise des fondations profondes est souvent une source d’inquiétude pour un propriétaire. Les termes techniques, la complexité apparente des travaux et surtout, l’anticipation des coûts, peuvent transformer un projet de construction ou de rénovation en véritable casse-tête. On imagine un chantier pharaonique, des dépenses incontrôlables et une solution de dernier recours imposée par un terrain de mauvaise qualité, qu’il soit argileux, marécageux ou constitué de remblais. Cette perception, bien que compréhensible, occulte une réalité fondamentale de l’ingénierie civile.

En réalité, le recours aux fondations profondes n’est pas un aveu de faiblesse de votre terrain, mais plutôt la mise en œuvre d’une science exacte visant à assurer la stabilité absolue et à long terme de votre bâtiment. Loin d’être une simple solution palliative, il s’agit d’une approche chirurgicale qui consiste à contourner les couches de surface instables pour aller chercher la solidité là où elle se trouve : en profondeur. La véritable clé n’est donc pas de subir cette contrainte, mais de comprendre la logique d’ingénierie derrière ce choix pour en maîtriser les tenants et les aboutissants. C’est transformer une obligation technique en un investissement stratégique pour la pérennité de votre patrimoine.

Cet article a pour but de démystifier le monde des fondations profondes. Nous allons explorer pourquoi elles sont parfois inévitables, comparer les technologies de pieux, détailler le déroulement d’un chantier et analyser les facteurs qui influencent réellement les coûts, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et sereines.

Pour naviguer efficacement à travers les différentes facettes de ce sujet technique, ce guide est structuré en plusieurs sections clés. Chaque partie répond à une question précise que se pose tout propriétaire confronté à la nécessité de fondations profondes.

Sommaire : Guide complet des fondations profondes pour terrains difficiles

- Quand le sol de surface n’est pas fiable : pourquoi les fondations profondes deviennent inévitables

- Pieux battus ou pieux vissés : quelle est la meilleure technologie pour supporter votre maison ?

- Le chantier de pieux décortiqué : comment se déroule l’installation de vos fondations profondes

- Le coût réel des fondations sur pieux : comprendre ce qui influence votre devis

- Sauver une maison qui s’enfonce : comment les pieux peuvent redresser des fondations défaillantes

- Fondations superficielles ou profondes : le choix qui dépend uniquement de la qualité de votre sol

- Votre maison s’enfonce ? Les techniques de pointe pour stabiliser vos fondations

- L’étude géotechnique : le bulletin de santé de votre terrain que vous ne pouvez ignorer

Quand le sol de surface n’est pas fiable : pourquoi les fondations profondes deviennent inévitables

Une fondation conventionnelle, dite superficielle, fonctionne sur un principe simple : elle répartit le poids de la maison sur une surface de sol suffisamment large et résistante juste sous la structure. Mais que se passe-t-il lorsque cette première couche de sol est elle-même instable ? C’est là que le concept d’ingénierie de pérennité entre en jeu. Si le sol de surface est composé d’argile sensible aux variations d’humidité, de remblais mal compactés ou de tourbe, il ne peut garantir une stabilité à long terme. Il agira comme une éponge, gonflant avec les pluies et se rétractant durant les sécheresses, provoquant des mouvements différentiels qui fissurent inévitablement la structure.

Les fondations profondes deviennent alors la seule solution logique et sécuritaire. Leur rôle n’est pas de s’appuyer sur ce sol de surface, mais de le traverser. Elles agissent comme des pilotis qui vont chercher un appui stable, que ce soit une couche de sol dense et compacte ou directement le roc, qu’on appelle en ingénierie le « refus ». Le principe fondamental est le transfert de charge : le poids du bâtiment est intégralement reporté sur ces couches profondes et fiables, annulant complètement les risques liés à l’instabilité de la surface. On ne subit plus le sol, on le contourne intelligemment pour assurer une base immuable à la construction.

Ce phénomène d’instabilité des sols de surface n’est pas anecdotique. Au Québec, la nature argileuse de nombreux terrains rend ce sujet particulièrement pertinent. Une étude menée en 2023 par l’IRDA a d’ailleurs confirmé une forte dégradation des sols agricoles, incluant des phénomènes de compaction et de retrait qui affectent directement leur capacité portante. Pour des projets d’envergure comme la construction de l’hôpital Vaudreuil-Soulanges en 2024, la nécessité de cette technologie a été démontrée par l’installation de 564 pieux atteignant jusqu’à 23 mètres de profondeur pour traverser les couches d’argile instables.

Les fondations profondes sont souvent la seule solution viable lorsque les sols de surface sont sujets à des aléas majeurs comme le gonflement ou le retrait argileux.

– Bureau d’études NGE Fondations, NGE Fondations

Pieux battus ou pieux vissés : quelle est la meilleure technologie pour supporter votre maison ?

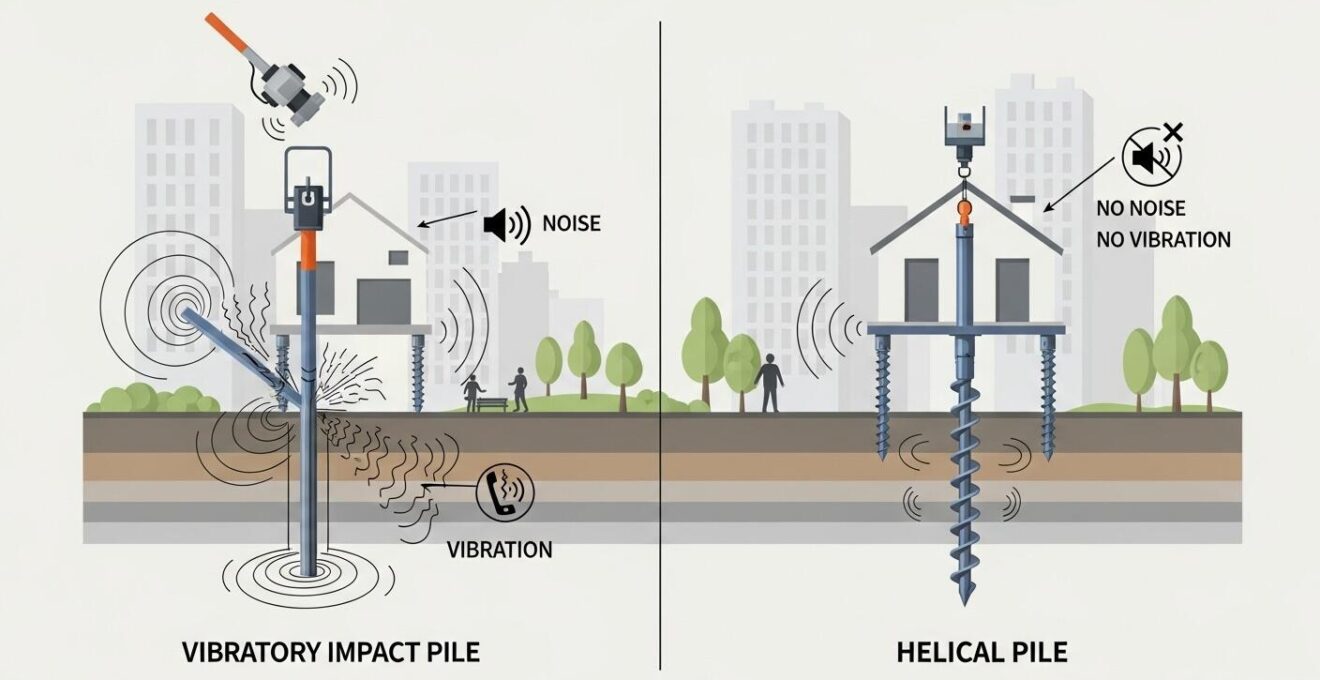

Une fois la nécessité de fondations profondes établie, la question de la technologie se pose. Les deux méthodes les plus courantes pour les projets résidentiels sont les pieux battus et les pieux vissés (ou hélicoïdaux). Il n’y a pas de « meilleure » solution dans l’absolu ; le choix est dicté par l’étude géotechnique, la nature du projet et les contraintes du site. Le pieu battu est un pieu en acier ou en béton que l’on enfonce dans le sol par percussion ou vibration à l’aide d’un marteau hydraulique. C’est une méthode robuste, très efficace pour traverser des couches denses et atteindre des capacités portantes élevées.

Le pieu vissé, quant à lui, ressemble à une grande vis en acier galvanisé que l’on installe dans le sol par rotation à l’aide d’un équipement hydraulique. L’installation génère peu de vibrations et de bruit, ce qui en fait une solution de choix en milieu urbain dense ou à proximité de structures sensibles. C’est un véritable chantier chirurgical, propre et rapide, particulièrement adapté aux sols meubles, aux accès restreints ou aux projets de reprise en sous-œuvre.

La décision finale dépendra donc d’une analyse fine des besoins. Pour une nouvelle construction sur un grand terrain avec un sol résistant, les pieux battus peuvent être une option économique et performante. Pour un agrandissement en ville ou la stabilisation d’une maison existante, les pieux vissés offriront une solution moins invasive et tout aussi durable. Le tableau suivant synthétise les points clés pour orienter votre décision.

Pour une vision claire des avantages et inconvénients de chaque méthode, une analyse comparative détaillée est souvent la meilleure approche.

| Critère | Pieux vissés | Pieux battus |

|---|---|---|

| Installation | Rapide, peu bruyante, faible vibration | Plus long, bruyant, vibrations importantes |

| Adaptation au sol | Idéal sols meubles ou accès restreint | Efficace sur terrains résistants |

| Impact sur voisinage | Minimal | Risque de gêne sonore et vibratoire |

| Comportement gel/dégel | Bonne résilience | Excellente résilience |

| Coût | Économique pour petits projets | Coût supérieur, adapté aux charges lourdes |

Le chantier de pieux décortiqué : comment se déroule l’installation de vos fondations profondes

Loin de l’image d’un chantier chaotique, l’installation de fondations profondes est une opération de haute précision qui suit un protocole rigoureux. La première étape, après la préparation du site, est le forage (dans le cas de pieux forés) ou l’enfoncement. L’équipement utilisé est spécifiquement choisi en fonction de la méthode (battage, vissage, forage) et de la géologie du terrain. L’objectif est d’atteindre la profondeur de conception, c’est-à-dire la couche porteuse identifiée dans le rapport géotechnique, où l’on atteint l’ancrage au refus.

Une fois le pieu en place, qu’il soit battu ou vissé, la connexion avec la structure du bâtiment est l’étape cruciale. Pour une nouvelle construction, les têtes de pieux sont intégrées dans les semelles de fondation en béton armé qui seront ensuite coulées. Dans le cas d’une reprise en sous-œuvre (stabilisation d’une maison existante), des supports en acier, appelés « étriers » ou « sellettes », sont fixés à la fois sur le pieu et sur la fondation existante pour assurer un transfert de charge parfait. Chaque étape est supervisée par un ingénieur et fait l’objet de contrôles de qualité stricts : mesure de la profondeur, contrôle du couple de vissage ou du refus au battage, et inspection des connexions.

Un chantier bien mené est aussi un chantier qui sait s’adapter. Comme le raconte un ingénieur de chantier expérimenté :

Nous avons rencontré un sol imprévu composé d’un remblai ancien non détecté lors de l’étude. Grâce à l’adaptation des techniques de forage en temps réel et à la coordination des assurances chantier, le projet a pu être mené à bien sans surcoût majeur.

Cette capacité d’ajustement en temps réel est la marque des équipes spécialisées et souligne l’importance de choisir une entreprise d’expérience pour la réalisation de ce qui constituera le capital structurel de votre maison pour les décennies à venir.

Le coût réel des fondations sur pieux : comprendre ce qui influence votre devis

Aborder le coût des fondations profondes uniquement par le prix au mètre linéaire ou par pieu est une approche réductrice. Le devis final est une équation complexe influencée par plusieurs facteurs interdépendants. Le premier est bien sûr la profondeur des pieux : plus la couche stable est profonde, plus la quantité de matériel et le temps de mise en œuvre augmentent. Le type de pieu (battu, vissé, foré) et son diamètre jouent également un rôle majeur, car ils sont liés à la charge que chaque pieu doit supporter.

Ensuite, les conditions d’accès au site sont un facteur déterminant. Un terrain difficile d’accès, en pente ou en milieu urbain très dense, nécessitera des équipements plus petits et spécialisés, ce qui peut augmenter les coûts de mobilisation. La nature du sol elle-même influence le devis : des couches de roc ou des blocs erratiques peuvent compliquer le forage ou le battage et nécessiter des outils spécifiques, allongeant la durée du chantier. Finalement, il faut intégrer les coûts indirects : les frais d’ingénierie pour la conception et la surveillance, la gestion des déblais et les éventuels essais de chargement pour valider la capacité portante des pieux.

Il est difficile de donner un prix fixe, mais il est utile de connaître les ordres de grandeur. À titre indicatif, sur le marché européen, les prix pour des fondations profondes peuvent varier entre 500 et 1 000 euros HT par mètre cube, un chiffre à adapter au contexte québécois. Plus localement, il faut noter une augmentation de 10,9% des dépenses en constructions neuves dans les régions métropolitaines du Québec entre 2023 et 2024, ce qui impacte inévitablement le coût global des projets.

Comme le précise un expert du secteur, « le coût final des fondations profondes dépend non seulement du prix unitaire […] mais aussi de facteurs comme la mobilisation des équipes, la gestion des déblais et la nécessité d’études complémentaires en cours de chantier ». Comprendre ces variables permet de mieux analyser un devis et d’anticiper le budget réel.

Sauver une maison qui s’enfonce : comment les pieux peuvent redresser des fondations défaillantes

Lorsqu’une maison présente des signes d’affaissement — fissures dans les murs de fondation, portes qui ferment mal, planchers inclinés — le diagnostic est souvent lié à un tassement différentiel du sol. Dans cette situation critique, les pieux ne servent plus à construire, mais à sauver. La technique, appelée reprise en sous-œuvre ou « pieutage », consiste à installer des pieux d’acier sous la fondation existante pour transférer le poids de la maison vers un sol stable en profondeur.

L’opération est d’une grande technicité. Après une analyse structurelle par un ingénieur, des excavations sont réalisées à des points stratégiques le long des semelles de fondation. Des pieux, souvent vissés ou enfoncés par des vérins hydrauliques pour minimiser les vibrations, sont installés jusqu’à atteindre le refus. Des supports sont ensuite fixés entre la tête du pieu et la fondation. C’est à ce moment que la phase de redressement peut commencer. À l’aide d’un système de vérins hydrauliques synchronisés, la maison est soulevée de manière extrêmement lente et contrôlée, millimètre par millimètre, jusqu’à retrouver son niveau d’origine. La structure est constamment surveillée pour éviter toute contrainte excessive.

Une fois le niveau atteint, les supports sont définitivement bloqués et la connexion est sécurisée. La maison repose alors sur un nouveau système de fondation profond, stable et durable, complètement indépendant des caprices du sol de surface. Une étude de cas au Québec illustre parfaitement ce processus : en 2023, une maison individuelle subissant des affaissements importants a été stabilisée de manière définitive grâce à des pieux en acier installés par vérins hydrauliques. L’intervention, qui s’est déroulée sans vibrations, a permis de reprendre progressivement le niveau de la bâtisse sans endommager la structure existante.

Le recours à la stabilisation des fondations par pieux est, dans la majorité des cas d’affaissement au Québec, la solution la plus pérenne et la moins invasive pour préserver la structure des habitations.

– Alerte Fissure Inc., Alerte Fissure

Fondations superficielles ou profondes : le choix qui dépend uniquement de la qualité de votre sol

La décision de construire sur des fondations superficielles (semelles filantes, radier) ou profondes (pieux, micropieux) n’est jamais un choix architectural ou une préférence personnelle. C’est une décision purement technique, imposée par les caractéristiques mécaniques du sol révélées par l’étude géotechnique. Une fondation superficielle est envisageable uniquement lorsque le sol de surface présente une capacité portante suffisante pour supporter les charges du bâtiment sans risque de tassement excessif ou de rupture.

Cependant, même un « bon sol » en apparence peut cacher des pièges. Des facteurs comme une nappe phréatique élevée, la présence de lentilles de matériaux compressibles ou le potentiel de liquéfaction en zone sismique peuvent disqualifier une solution superficielle. De plus, un projet de construction impliquant des charges très concentrées (un bâtiment à plusieurs étages, par exemple) ou une excavation profonde pour un sous-sol peut modifier l’équilibre des contraintes dans le sol et rendre une fondation profonde nécessaire, même sur un terrain initialement jugé adéquat.

Il est donc essentiel de considérer le sol non pas comme une simple surface, mais comme un ensemble de couches aux propriétés variables. Les cartes géologiques peuvent donner une première indication, mais elles ne remplacent jamais une investigation in situ. La prévalence de sols difficiles au Québec est confirmée par les chiffres : le taux de recours aux fondations profondes atteint 8,7% dans les zones argileuses les plus sensibles de la province. Ce chiffre démontre que la sélection du bon type de fondation est une étape critique et non négociable du processus de construction.

Votre maison s’enfonce ? Les techniques de pointe pour stabiliser vos fondations

Face à un problème de fondations défaillantes, l’ingénierie moderne ne se contente plus des seules méthodes traditionnelles de pieutage. Une véritable révolution technologique est en cours, offrant des solutions de plus en plus précises et de moins en moins invasives pour le propriétaire. Ces techniques de pointe permettent de poser un diagnostic affiné et d’intervenir de manière ciblée pour garantir la stabilisation à long terme de la structure.

Parmi les innovations les plus marquantes, on trouve l’injection de résine expansive. Cette méthode consiste à injecter un polymère à deux composants sous la fondation. Au contact, les composants réagissent et se dilatent, comblant les vides, compactant le sol en place et pouvant même exercer une pression suffisante pour relever légèrement la structure. C’est une solution rapide, sans excavation et idéale pour des corrections légères. Pour des interventions plus structurelles, la mise en œuvre de micropieux, des pieux de petit diamètre forés, est privilégiée. Ils peuvent être installés avec des équipements légers, parfois même depuis l’intérieur du bâtiment, ce qui est un avantage considérable pour les sites inaccessibles ou les bâtiments historiques.

Le diagnostic lui-même a été transformé par la technologie. L’utilisation de relevés laser 3D et de drones permet de créer une cartographie millimétrique des affaissements et des déformations de l’ensemble du bâtiment. Cette vision globale et précise est cruciale pour planifier une intervention qui s’attaque à la cause du problème et pas seulement aux symptômes. Ces outils permettent de simuler les effets du redressement et d’assurer une intervention parfaitement contrôlée, marquant un véritable tournant dans la réparation des fondations.

À retenir

- Les fondations profondes ne sont pas une option, mais une nécessité technique lorsque le sol de surface est incapable de supporter la charge d’un bâtiment de manière stable.

- Le choix entre pieux battus (robustes, pour charges lourdes) et pieux vissés (rapides, peu de vibrations, pour accès restreints) est dicté par le sol et le projet, non par une supériorité intrinsèque.

- Le coût est multifactoriel, dépendant de la profondeur, du type de pieu, de l’accès au site et de la nature du sol ; il doit être vu comme un investissement dans la pérennité de la structure.

L’étude géotechnique : le bulletin de santé de votre terrain que vous ne pouvez ignorer

Aucune décision concernant les fondations ne peut et ne doit être prise sans une étude géotechnique, aussi appelée étude de sol. Ce document est bien plus qu’une simple formalité ; c’est la carte d’identité détaillée de votre sous-sol. Réalisée par une firme d’ingénierie spécialisée, elle implique des forages, des prélèvements d’échantillons (carottages) et des essais en laboratoire pour déterminer la nature, l’épaisseur et les propriétés mécaniques de chaque couche de sol.

Le rapport qui en résulte est le document de référence pour l’ingénieur en structure. Il fournit des données essentielles comme la capacité portante du sol à différentes profondeurs, le niveau de la nappe phréatique, le potentiel de gel et les risques spécifiques comme le gonflement de l’argile ou la liquéfaction. C’est sur la base de ces informations que le type de fondation (superficielle ou profonde), la profondeur d’ancrage et le dimensionnement des pieux seront calculés. Ignorer ou vouloir économiser sur cette étude est la pire erreur possible, car elle conduit inévitablement à des surcoûts bien plus importants plus tard, voire à des désordres structurels graves.

Il est crucial de considérer ce rapport non pas comme une contrainte, mais comme un outil d’optimisation. Une étude bien menée peut révéler une couche porteuse moins profonde que prévu, permettant de réduire le coût des pieux. À l’inverse, elle peut identifier un risque non visible en surface et ainsi prévenir une défaillance future. Il est aussi primordial de s’assurer de la validité du rapport, car les conditions du sol peuvent évoluer, notamment suite à des événements climatiques extrêmes ou des travaux de voirie à proximité.

Plan d’action : les 5 points clés pour auditer votre rapport géotechnique

- Nature et capacité portante : Identifiez la description de chaque couche de sol et la valeur de la capacité portante admissible. Assurez-vous que le type de fondation recommandé correspond bien à ces valeurs.

- Risques spécifiques : Repérez les sections mentionnant le potentiel de gel, le gonflement argileux, ou le risque de liquéfaction. Ces points sont critiques pour la conception à long terme.

- Niveau d’eau : Notez la profondeur de la nappe phréatique. Cette information est cruciale pour la conception des sous-sols et la gestion de l’eau durant le chantier.

- Recommandations de l’ingénieur : Lisez attentivement la conclusion, qui doit spécifier sans ambiguïté le type de fondations (superficielles ou profondes), la profondeur d’assise et les contraintes de mise en œuvre.

- Date et validité : Vérifiez la date du rapport. Si des travaux majeurs ou des événements climatiques importants ont eu lieu dans le voisinage depuis, une mise à jour pourrait être nécessaire.

En définitive, faire face à un terrain difficile n’est pas une fatalité mais un défi d’ingénierie qui a des solutions fiables et éprouvées. Pour mettre en pratique ces conseils et obtenir une analyse précise de votre situation, l’étape suivante consiste à mandater une firme spécialisée pour réaliser l’étude géotechnique de votre terrain.

Questions fréquentes sur les fondations profondes

Comment savoir quel type de fondation est adapté à mon sol ?

Une étude géotechnique complète, incluant carottages et essais in situ, est la seule méthode fiable pour déterminer si un sol peut supporter une fondation superficielle ou s’il nécessite une fondation profonde. C’est une étape non négociable.

Quels facteurs peuvent modifier la pertinence d’une fondation superficielle sur un ‘bon sol’ ?

Même sur un sol de bonne qualité, des charges exceptionnelles dues à la conception du bâtiment, l’ajout d’un sous-sol profond ou des modifications du drainage du terrain peuvent rendre une fondation superficielle inadaptée et imposer le recours à une solution profonde.

Une carte géologique peut-elle suffire à prédire les problèmes de sol ?

Non. Les cartes géologiques sont un excellent outil de planification initiale, mais elles manquent de précision à l’échelle d’un seul terrain. Des variations locales du sol ou des remblais anciens non répertoriés rendent une étude de terrain indispensable pour un diagnostic fiable.