Face aux rigueurs du climat québécois, construire une maison durable ne se résume pas à empiler des matériaux résistants. La clé est d’adopter une conception architecturale intelligente qui ne lutte pas contre les éléments, mais qui dialogue avec eux. Cet article révèle comment transformer les contraintes de neige, de gel et de vent en paramètres de design pour créer un bâtiment non seulement solide, mais aussi confortable, économe en énergie et véritablement résilient pour les décennies à venir.

Bâtir sa maison au Québec est un projet de vie qui se heurte à une réalité incontournable : un climat de contrastes, aussi magnifique qu’exigeant. Chaque hiver, les reportages sur les toits effondrés sous le poids de la neige ou les fondations fissurées par le gel nous rappellent que la nature a le dernier mot. Le réflexe commun est de penser en termes de « forteresse », de chercher à opposer la force brute des matériaux à la puissance du climat. On parle alors d’épaisseur d’isolant, de robustesse de la charpente ou de la qualité du béton.

Ces éléments sont certes essentiels, mais ils ne constituent qu’une partie de la réponse. Ils s’attaquent aux symptômes, pas à la cause. Et si la véritable performance ne résidait pas dans la confrontation, mais dans l’anticipation et l’intelligence de la conception ? L’approche d’un architecte spécialisé dans les climats nordiques change la perspective : le climat n’est plus un ennemi à vaincre, mais une donnée fondamentale du design. Il ne s’agit plus de simplement résister, mais de gérer les flux, de dévier les forces et de travailler avec les cycles naturels.

Cet article vous guidera à travers cette philosophie de conception. Nous analyserons les trois forces principales du climat québécois et les stratégies architecturales pour les maîtriser. Nous verrons comment une toiture bien pensée gère la neige, comment des fondations intelligentes déjouent le gel, et comment une structure optimisée se joue du vent. Enfin, nous aborderons la notion de résilience, pour construire un habitat qui dure, quelles que soient les surprises que le futur nous réserve.

Sommaire : les stratégies de conception pour une maison adaptée au climat du Québec

- Neige, gel, vent : le trio infernal du climat québécois et son impact sur votre maison

- La gestion des charges de neige : les secrets d’une toiture qui ne craint pas l’hiver québécois

- La guerre silencieuse du gel/dégel : comment protéger vos fondations et votre maçonnerie

- Face aux tempêtes : les techniques de construction pour rendre votre maison insensible au vent

- Le choix du combattant : quel revêtement extérieur pour affronter 25 ans de climat québécois ?

- La ligne de gel : la mesure cruciale que toute fondation québécoise doit respecter pour ne pas se fissurer

- La guerre contre l’humidité : le défi majeur pour la durabilité des murs au Québec

- Bâtir pour l’imprévu : comment concevoir un bâtiment non seulement solide, mais véritablement résilient

Neige, gel, vent : le trio infernal du climat québécois et son impact sur votre maison

Comprendre l’ennemi est la première étape de toute stratégie. Au Québec, l’adversaire n’est pas une force unique, mais une synergie de trois éléments : la neige, le gel et le vent. Chacun possède son propre mode d’action, mais leur véritable danger réside dans leur interaction. La conception d’une maison durable commence par la reconnaissance de cette dynamique complexe. Le poids de la neige est une évidence, mais son interaction avec le vent et les cycles de température l’est moins.

Le vent, par exemple, ne fait pas que pousser la neige ; il la sculpte. Comme le souligne un expert en construction résidentielle chez Remax Québec, « le vent ne fait pas que pousser la neige, il crée des accumulations inégales qui surchargent les toitures et favorisent les infiltrations. » Une congère peut ainsi doubler ou tripler la charge de neige sur une section de toiture, créant un point de faiblesse critique non anticipé par un calcul simpliste. De même, le gel seul ne fissure pas les fondations. C’est sa combinaison avec l’eau présente dans le sol qui génère une pression capable de soulever et de briser le béton.

Les changements climatiques exacerbent ces interactions. Les analyses récentes montrent une augmentation des épisodes de pluies intenses et des cycles de gel-dégel en hiver, ce qui signifie plus d’eau dans les sols au moment critique du gel et des variations de charge plus brutales sur les structures. Concevoir une maison résiliente, c’est donc penser l’enveloppe du bâtiment comme un système intégré capable de gérer ces trois forces simultanément, en adoptant une architecture qui redirige le vent, des toitures qui évacuent la neige et des fondations qui maîtrisent l’eau.

La gestion des charges de neige : les secrets d’une toiture qui ne craint pas l’hiver québécois

La toiture est la première ligne de défense de votre maison contre l’hiver. Sa conception va bien au-delà de la simple esthétique ; elle est une réponse directe à une contrainte majeure : le poids de la neige accumulée. Le Code de construction du Québec est très clair à ce sujet, imposant des calculs stricts qui tiennent compte des conditions locales. La norme n’est pas seulement de résister, mais de le faire avec une marge de sécurité considérable. D’après les experts de Technorm, la charge de neige est calculée avec un coefficient de sécurité de 50%, une mesure qui illustre bien la sévérité de la contrainte.

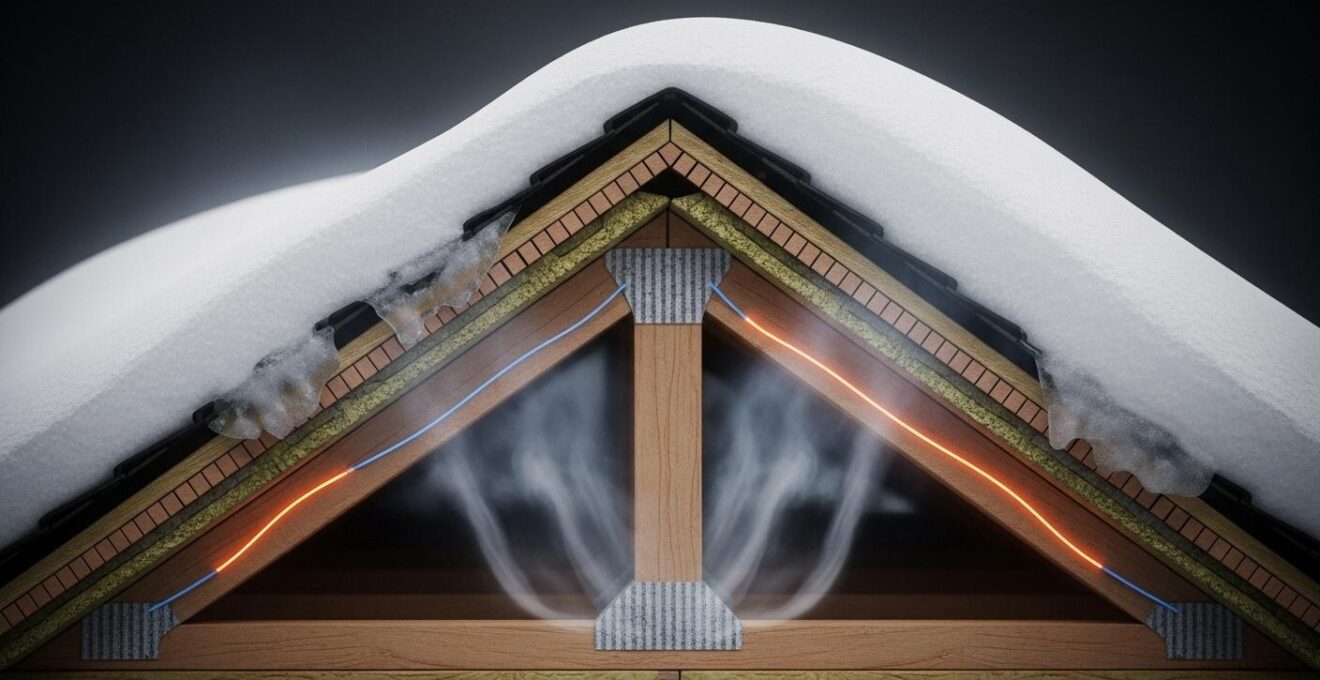

Cependant, le poids n’est que la moitié du problème. L’autre menace, plus insidieuse, est la formation de barrages de glace. Ce phénomène se produit lorsque la chaleur s’échappant de la maison fait fondre la base de la couche de neige. L’eau s’écoule le long de la toiture puis gèle à nouveau au contact des avant-toits, plus froids, créant une digue de glace. L’eau de fonte qui continue de s’écouler reste alors prisonnière derrière ce barrage, s’infiltrant sous les bardeaux et causant des dommages majeurs à la structure et à l’isolation.

Pour bien visualiser ce processus, l’illustration ci-dessous décompose la mécanique d’un barrage de glace, mettant en évidence le conflit entre une isolation et une ventilation inadéquates.

Comme le montre ce schéma, la solution est double. D’abord, une pente de toit accentuée, idéalement combinée à un revêtement métallique lisse, utilise la gravité pour évacuer la neige avant qu’elle ne s’accumule en excès. Ensuite, pour contrer les barrages de glace, il faut un équilibre parfait entre une isolation performante au niveau du plafond et une ventilation efficace de l’entretoit. L’objectif est de maintenir la surface de la toiture froide, à une température proche de l’extérieur, pour empêcher la neige de fondre à son contact.

La guerre silencieuse du gel/dégel : comment protéger vos fondations et votre maçonnerie

Si la neige est un adversaire visible, le cycle gel/dégel est un ennemi silencieux qui attaque les fondations mêmes de votre maison. Le phénomène est bien plus complexe que la simple expansion de l’eau en gelant. Le véritable danger provient de la capacité du sol gelé à attirer l’eau liquide des zones non gelées par capillarité, formant ce que l’on appelle des lentilles de glace. Ces lentilles peuvent exercer des pressions phénoménales, suffisantes pour soulever et fissurer les semelles de fondation et les murs en béton.

Un spécialiste en génie civil québécois résume parfaitement le processus : « Ce n’est pas le froid seul, mais la saturation du sol par l’eau qui provoque le soulèvement destructeur des fondations par le gel. » La stratégie de défense ne consiste donc pas à combattre le froid, mais à gérer l’eau. Une fondation au sec est une fondation en sécurité. Cela passe par trois actions complémentaires : l’éloignement des eaux de surface, le captage des eaux souterraines et l’imperméabilisation de la structure elle-même.

La première ligne de défense est de s’assurer que le terrain autour de la maison présente une pente positive sur au moins deux mètres, forçant l’eau de pluie et de fonte à s’éloigner des murs. Ensuite, un drain français, correctement installé à la base de la semelle de fondation et protégé par une membrane géotextile et du gravier propre, est indispensable pour capter l’eau souterraine. Enfin, l’application d’une membrane imperméabilisante de haute qualité sur la face extérieure des murs de fondation empêche toute infiltration d’humidité dans le béton, le protégeant ainsi des cycles d’expansion qui dégradent sa surface.

Plan d’action pour des fondations à l’épreuve du gel

- Pente du terrain : Vérifier que le nivellement final du terrain éloigne systématiquement l’eau de la maison sur une distance minimale de 2 mètres.

- Système de drainage : Inventorier les composants du drain français (type de drain, qualité du gravier, présence et état de la membrane géotextile) pour s’assurer de son efficacité à long terme.

- Imperméabilisation : Confronter la membrane appliquée sur les murs de fondation aux normes actuelles pour garantir une protection totale contre l’humidité du sol.

- Gestion des gouttières : S’assurer que les descentes pluviales rejettent l’eau à une distance suffisante pour ne pas saturer le sol près des fondations.

- Points de pénétration : Sceller et imperméabiliser tous les points de passage des services (électricité, plomberie) à travers les murs de fondation.

Face aux tempêtes : les techniques de construction pour rendre votre maison insensible au vent

Le vent est une force invisible mais redoutable, capable d’exercer une pression immense sur l’enveloppe d’un bâtiment. Au Québec, les tempêtes hivernales et les vents violents ne sont pas une exception, mais une norme. Concevoir une maison qui résiste au vent n’est pas un luxe, c’est un investissement dans la sécurité et la durabilité. C’est également un calcul économique particulièrement rentable. Une étude de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a démontré que construire pour résister aux vents violents permet d’éviter des pertes futures représentant jusqu’à six fois le coût de la construction additionnelle.

La stratégie ne consiste pas seulement à renforcer, mais à concevoir une forme qui minimise la prise au vent. L’aérodynamisme d’une maison est un concept clé. Une toiture à quatre versants (en croupe) est intrinsèquement plus stable face au vent qu’une toiture à deux versants (à pignon), car elle offre moins de surface verticale à la pression du vent et permet à l’air de s’écouler plus facilement. L’orientation de la maison par rapport aux vents dominants joue également un rôle crucial.

Au-delà de la forme, la cohésion de la structure est primordiale. Il faut assurer un chemin de charge continu, de la toiture jusqu’aux fondations. Cela signifie que chaque élément est solidement connecté au suivant. Des ancrages anti-ouragan (connecteurs métalliques) sont utilisés pour lier les fermes de toit aux murs, et les murs aux solives de plancher, puis aux fondations. Cette « colonne vertébrale » métallique empêche le soulèvement de la toiture, qui est souvent le premier point de défaillance lors d’une tempête. Enfin, le choix des portes et fenêtres est critique ; elles doivent être certifiées pour résister non seulement à la pression du vent, mais aussi aux impacts de débris volants.

Le choix du combattant : quel revêtement extérieur pour affronter 25 ans de climat québécois ?

Le revêtement extérieur est le visage de votre maison, mais aussi son armure. Il subit de plein fouet les assauts du climat québécois : le soleil intense, la pluie battante, la grêle, les cycles de gel-dégel et les chocs thermiques. Son choix ne doit pas être dicté uniquement par l’esthétique, mais par une analyse rigoureuse de sa durabilité, de son entretien et de sa performance dans notre contexte nordique. Chaque matériau possède ses propres forces et faiblesses face à ces contraintes.

Le bois offre une chaleur et une beauté inégalées, mais exige un entretien régulier pour conserver son intégrité. La brique est synonyme de robustesse et de longévité, mais sa performance dépend de la qualité du mortier et de sa capacité à gérer l’humidité pour éviter l’éclatement dû au gel. Des matériaux modernes comme le fibrociment offrent un excellent compromis, combinant une grande durabilité, un faible entretien et une excellente résistance aux intempéries. Pour y voir plus clair, il est utile de comparer leurs attributs de manière structurée.

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques des principaux matériaux de revêtement disponibles au Québec, une analyse comparative qui peut guider votre décision en fonction de vos priorités et de votre budget.

| Matériau | Durabilité (années) | Entretien | Résistance gel/dégel | Résistance UV/pluie |

|---|---|---|---|---|

| Brique | 50+ | Faible | Moyenne (risque d’éclatement) | Élevée |

| Bois traité | 20-30 | Moyen | Bonne (selon essence et traitement) | Moyenne |

| Fibrociment | 30-40 | Faible | Bonne | Très bonne |

Cependant, comme le souligne un expert de Soumissions Québec, « la durabilité d’un revêtement dépend autant de son système d’installation que du matériau lui-même. » Un entrepreneur le confirme : « L’installation d’une membrane pare-intempéries de qualité assure la longévité du revêtement bien plus que le choix exclusif du matériau. » Derrière le revêtement visible se cache un système essentiel : une lame d’air ventilée et un pare-intempéries performant. Cette lame d’air permet à l’humidité qui pourrait s’infiltrer derrière le revêtement de s’assécher et de s’évacuer, protégeant ainsi la structure du mur de la pourriture.

La ligne de gel : la mesure cruciale que toute fondation québécoise doit respecter pour ne pas se fissurer

La ligne de gel, ou profondeur de gel, est une donnée géographique et géotechnique fondamentale pour toute construction au Québec. Elle représente la profondeur maximale dans le sol que le gel atteint durant l’hiver. Pour garantir la stabilité d’un bâtiment, la base de ses fondations (la semelle) doit impérativement être située sous cette ligne. Si elle est positionnée au-dessus, le sol sous la fondation gèlera, créant les fameuses lentilles de glace qui exerceront une poussée verticale, menant inévitablement à des soulèvements et des fissures dans la structure.

La profondeur de cette ligne n’est pas uniforme à travers la province ; elle varie de 1,2 mètre à plus de 1,8 mètre selon les régions. De plus, comme le précise un expert en géotechnique, « la profondeur de la ligne de gel varie selon le type de sol et la couverture neigeuse, rendant toute analyse de site indispensable. » Un sol argileux, qui retient l’eau, sera beaucoup plus susceptible au soulèvement par le gel qu’un sol granulaire bien drainé. De même, une épaisse couche de neige agit comme un isolant naturel et réduit la profondeur de pénétration du gel.

Cependant, la construction de fondations profondes représente un coût significatif en excavation et en bétonnage. Des techniques alternatives et intelligentes permettent de contourner cette contrainte. L’une des plus efficaces est la fondation superficielle protégée du gel. Le principe est simple : si on ne peut pas descendre la fondation sous la ligne de gel, on peut remonter la ligne de gel pour qu’elle ne passe pas sous la fondation. Cela est rendu possible par l’installation de panneaux d’isolant rigide à l’horizontale dans le sol, partant de la base de la fondation et s’étendant vers l’extérieur. Cet « tablier » isolant utilise la chaleur géothermique du sol pour empêcher le gel de pénétrer sous la structure, assurant sa stabilité à moindre coût.

La guerre contre l’humidité : le défi majeur pour la durabilité des murs au Québec

Dans une maison québécoise, l’isolation thermique est une obsession légitime. Mais une isolation performante crée un nouveau défi : la gestion de la vapeur d’eau. En hiver, l’air intérieur est chaud et chargé d’humidité (provenant de la respiration, de la cuisson, des douches), tandis que l’air extérieur est froid et sec. Cette différence de pression pousse la vapeur d’eau à migrer de l’intérieur vers l’extérieur, à travers l’enveloppe du bâtiment. Si cette vapeur rencontre un point froid à l’intérieur du mur, elle se condense, se transformant en eau liquide. C’est le début de nombreux problèmes : dégradation de l’isolant, pourriture de la charpente et apparition de moisissures.

Selon un rapport de Garantie GCR, plus de 35% des problèmes d’humidité dans les habitations sont liés à une mauvaise gestion de cette migration de vapeur. La solution repose sur un principe physique simple mais souvent mal appliqué, comme le rappelle un spécialiste en construction durable : « Le pare-vapeur doit être placé du côté chaud du mur pour éviter la condensation interne et la dégradation de l’isolant. » Ce film de polyéthylène, installé sur la face intérieure des montants de mur (juste derrière le gypse), empêche la vapeur d’eau de pénétrer dans la cavité murale.

Cependant, le pare-vapeur n’est qu’un élément du système. La stratégie complète de gestion de l’humidité inclut trois composantes essentielles. Premièrement, le pare-vapeur continu et scellé du côté intérieur. Deuxièmement, un pare-air/intempéries du côté extérieur (sous le revêtement), qui empêche les infiltrations d’air et d’eau de l’extérieur mais qui est perméable à la vapeur, permettant à toute humidité accidentelle de s’échapper. Troisièmement, une ventilation mécanique contrôlée (VRC ou échangeur d’air) qui évacue l’air vicié et humide de l’intérieur et le remplace par de l’air frais, maintenant un taux d’humidité sain dans la maison.

À retenir

- La conception doit dialoguer avec le climat, pas le combattre. Il s’agit de gérer les forces (vent, neige) et les cycles (gel, humidité) par un design intelligent.

- La gestion de l’eau est le fil conducteur de la durabilité : éloigner l’eau des fondations, ventiler l’humidité des murs et contrôler la fonte de la neige sont des priorités absolues.

- La cohésion structurelle, assurée par un chemin de charge continu et des ancrages mécaniques, est la clé pour résister aux forces de soulèvement du vent et du gel.

Bâtir pour l’imprévu : comment concevoir un bâtiment non seulement solide, mais véritablement résilient

Construire en respectant les codes et les règles de l’art garantit une maison solide aujourd’hui. Mais la véritable vision consiste à bâtir une maison résiliente, capable de faire face aux conditions de demain. Les projections climatiques pour le Québec, comme le mentionne un guide gouvernemental sur l’adaptation, prévoient une hausse significative des pluies diluviennes, des vents violents et une intensification des cycles de gel-dégel. La résilience, c’est la capacité d’un bâtiment à endurer ces événements extrêmes, à maintenir des conditions de vie sécuritaires et à être réparé facilement.

Un expert en construction durable l’exprime ainsi : « La résilience d’une maison passe par une isolation supérieure, une étanchéité parfaite, et un design solaire passif pour la survie passive en cas de catastrophe. » La notion de « survie passive » est centrale. Elle désigne la capacité d’une maison à rester habitable même lors d’une panne de courant prolongée en hiver. Une enveloppe très performante (isolation continue, fenêtres triple vitrage, étanchéité à l’air soignée) et une orientation qui maximise les gains solaires passifs permettent de conserver une température intérieure au-dessus du point de congélation pendant plusieurs jours sans chauffage actif.

La résilience passe aussi par l’anticipation de la maintenance et des réparations. Cela signifie concevoir des assemblages qui sont démontables plutôt que permanents. Préférer des fixations mécaniques (vis) à des adhésifs chimiques, rendre les composants techniques (plomberie, électricité) accessibles sans avoir à détruire les finitions, et choisir des matériaux dont la fin de vie a été pensée en amont. C’est une approche qui voit le bâtiment non comme un objet statique, mais comme un système dynamique qui évoluera et s’adaptera au fil du temps.

En définitive, construire avec le climat québécois est moins une question de force brute que d’intelligence et de prévoyance. En appliquant ces principes de gestion de l’eau, de cohésion structurelle et de conception adaptative, vous ne bâtissez pas seulement un abri, mais un véritable partenaire de vie, prêt à affronter les prochaines décennies avec sérénité et efficacité.